Lettres poitevines

Oublier Sainte-Macrine, après avoir promis de ne pas le faire ! C’est impardonnable ! Heureusement qu’à la minute de vous envoyer cette lettre, je m’en aperçois, je peux encore réparer ma faute.

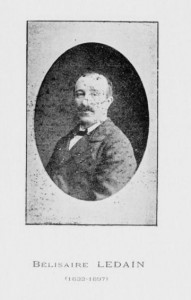

Je ne vous parlerai pas du dernier pèlerinage, le 6 juillet. En qualité de fidèle de la Sainte, vous y avez pris part. Je n’y assistais pas. Vous en savez donc plus long que moi à ce sujet. J’ai recueilli pour vous quelques renseignements historiques et légendaires. (Mon fameux dictionnaire n’y est pour rien, il est muet en la matière.), je les dois à la bibliothèque de Niort et à l’obligeance d’amis compétents, les voici :

Comme toujours, les savants ne sont pas d’accord; les uns font naître Sainte-Macrine en Espagne, les autres aux bords de la Sèvre. Dom Chamard prétend qu’elle vécut au IVe siècle, les Bollandistes au IXe. L’abbé Largeault suppose qu’elle n’est jamais venue en France de son vivant, mais que les reliques rapportées dans notre pays ont pu être l’origine des légendes. Si vous avez une autre opinion, dites-la, j’enregistrerai. J’ai lu les légendes, elles sont d’une grâce toute spéciale. Cette lecture repose des journaux de mode et des romans épicés où s’oblitère le sens délicat du goût. Les légendes diffèrent entre elles sur plusieurs points, elles ne se retrouvent que sur un seul : La Sainte est en butte à des entreprises criminelles, elle les évite par une fuite que protège le miracle. Pour échapper aux poursuites, elle quitte l’Espagne, traverse la France, et après une marche de sept jours, avec sa sœur Colombe et leur compagne Sainte-Pézenne, elle atteint le pagus du Poitou. Au moment où l’on va s’emparer d’elle, un champ d’avoine pousse subitement; les épis hauts et droits la dérobent à la vue des poursuivants. Dans une autre légende, son persécuteur est le terrible Salbart, seigneur du château dont on voit encore les ruines, près d’Echiré. La chasse commence à l’endroit que l’on appelle actuellement Saint-Maxire et se continue le long de la Sèvre. Sainte-Macrine, épuisée, va tomber au pouvoir du chasseur, mais les eaux de la rivière s’enflent, montent et retombent sur ses bords, en s’avançant à la rencontre de Salbart et des siens. La Sainte est sauvée. Depuis ce temps, la Sèvre possède un nouveau lit, l’ancien s’est desséché, l’herbe y croit et les moissons s’étalent au grand soleil.

Un détail archéologique :

Près de la fontaine située sur le point culminant de l’Ile de Magné, non loin de la chapelle, se trouve le champ des Idoles, et, tout autour, on rencontre des fragments de tuiles romaines. C’est là que passait la voie romaine de Saintes à Angers, traversant les gués de Mennevault et de Maurepas. L’une des fontaines est nommée la fontaine des Horteaux (hortorum des jardins) dans un site ravissant, dit la gravée des Horteaux.

Août 1898 – Jean Duc

Lettres poitevines – (Février 1899) – Jean Duc – 1900 — page 11

Remarque importante :

Avant le Moyen-âge, le Marais Poitevin n’est pas aménagé, il faut alors imaginer la géographie des lieux autrement … C’est l’objet de l’article suivant, exposé de Mr Lary à Société de statistique du département des Deux-Sèvres où il mentionne le lieu stratégique qu’était Epannes à l’époque romaine. On verra plus loin le lien avec les légions romaines et l’Espagne.

===========================

Mémoire lu à la séance générale de la Société de Statistique

par M. Lary, vice-président

Aujourd’hui il est, à mes yeux, hors de doute que, sans compter les lignes transversales, deux grandes lignes de communication, ignorées des antiquaires, parcouraient le midi de notre département dans deux directions perpendiculaires l’une à l’autre ; la première, se dirigeant de l’est à l’ouest, continuait la voie romaine reconnue entre Poitiers et Saint-Maixent et Saint-Pompain, jusqu’aux rivages de l’Océan ; la reconnaissance de cette voie a été l’objet d’une note, déjà publiée, que les convenances et la sévérité de nos règlements m’interdisent de reproduire devant une assemblée à qui nous destinons, à juste titre, les prémices de nos publications. La deuxième voie partait de Saintes et ouvrait une communication directe avec la ville de Nantes (portus Namnetum) ; elle se dirigeait par conséquent du sud au nord, en franchisant, ce qui est digne d’attention, les marais de la Sèvre au point où ils avaient le moins d’étendue et où ils offraient un trajet plus facile ; de là, elle convergeait avec la première vers le même passage de l’Autise à Santon (fines Santonum). J’ai suivi pas à pas ce chemin, encore existant, depuis les environs de Coulon jusqu’au village de Mallevault (charente-Inférieure) ; j’ai soigneusement noté toutes les circonstances de ce parcours, et c’est le travail de cette exploration, entièrement inédit, que la société de statistique a cru capable de vous intéresser.

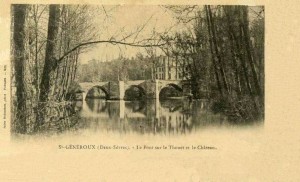

A deux kilomètres environ au-dessus de Coulon et presqu’en face de la métairie appelée Maupasset, nous avons reconnu, M. le curé de Coulon, M. Faribaud et moi, un empierrement jeté dans toute la largeur de la vallée qui n’a pas moins d’un 1/2 kilomètre dans cet endroit cette chaussée, de 10 mètres de largeur, est encore visible au fond des fossés transversaux et dans le double lit de la rivière on la retrouve, en sondant le sol de la prairie à une profondeur moyenne de 1 mètre 50 centimètres, et il est évident qu’elle était destinée à unir les deux berges de la vallée avant que la main du temps et les alluvions de la Sèvre n’eussent élevé le terrain au niveau où il est parvenu. Cet atterrissement qui n’a pas moins de 2 mètres de puissance, a dû refouler les eaux de la mer dont le flux d’après une tradition locale, se serait autrefois fait sentir jusqu’au-dessus de Coulon. N’est-il point, en effet, vraisemblable que la chaussée reconnue par nous fut construite à la limite des eaux douces et des eaux salées, et cette circonstance n’expliquerait-elle pas l’élévation progressive du sol de la vallée ? La barre de Damvix n’est-elle pas elle-même le produit contemporain de ce conflit entre la mer et les eaux de la Sèvre ? Je ne veux pas discuter, une opinion, lorsque je n’ai qu’à énoncer un fait; mais je dois faire une remarque qui ne paraîtra ni hors de propos, ni sans intérêt, au moment où des projets de canalisation préoccupent tous les esprits. Un curieux Mémoire de notre plus érudit collègue, M. de La Fontenelle, nous a fait connaître cette charte singulière octroyée en 1262 par Marguerite de Flandre aux négociants Niortais qui faisaient le cabotage entre le port de Niort et celui de Gravelines il fallait donc que le régime des eaux de la Sèvre fut alors assez puissant pour des navires capables de faire un trajet aussi long et aussi périlleux, et il est très vraisemblable que si l’on baissait aujourd’hui le plafond de la rivière de 2 mètres épaisseur de l’atterrissement, les bâtiments d’un égal tonnage pourraient encore remonter jusqu’à Niort. Quoiqu’il en soit d’une remarque que les études de nos ingénieurs développeront d’une manière plus complète, j’ajouterai que le pré le plus voisin de Maupasset, et sous le sol duquel a dû passer la voie s’appelle encore le Pré Chaussé ou de la Chaussée.

De ce point, la voie se dirigeait au sud par la chapelle de Sainte-Macrine sur le deuxième passage de la Sèvre appelé le Gué de Mennevault ici, la chaussée est bien mieux conservée et plus apparente qu’à Maupasset l’empierrement est d’une extrême solidité; il brave depuis des siècles le fréquent passage des voitures pendant l’été et les rudes attaques des inondations pendant l’hiver en y comprenant les abords de la rivière, il n’a pas moins de 400 mètres de long sur une largeur de 12 à 15 mètres. Je n’ai trouvé sur toute l’Ile de Magné aucun indice, aucun vestige que l’on puisse avec certitude attribuer aux Romains cependant, à défaut de preuves matérielles et parlantes la critique peut faire tourner au profit de la vérité les considérations morales que je vais exposer. Les bruits traditionnels que j’ai soigneusement recueillis, signalent plusieurs antiques voies sur l’Ile de Magné, et au gué, l’existence d’un pont dont la fondation et même la destruction remonteraient à une époque très reculée la même tradition ajoute que la chaussée du gué et deux autres passages situés à l’est de la chapelle, seraient l’œuvre de l’intervention de Sainte-Macrine qui, vivement poursuivie par les ennemis de son repos, aurait à l’instant obtenu de l’assistance divine les moyens de passer la rivière à pied sec. Notre siècle, fier de ses progrès et de ses lumières, accueille, je le sais, avec un sourire dédaigneux, ces vénérables croyances des temps antiques mais l’observateur philosophe en fait une autre estime pour séparer ce que la pieuse crédulité des peuples et l’ignorance des temps barbares ont mêlé à la vérité historique, il fait passer cet alliage au creuset de la critique, et de là jaillissent par fois des traits de lumière.

Ne connaissons-nous pas, en effet, cette tendance universelle des préjugés populaires à attribuer à des êtres supérieurs les travaux qui, par leur masse ou leur indestructible solidité, semblent user la lime du temps et défier le marteau des hommes plus puissant encore ? Ne savons-nous pas notamment que les populations Poitevines sont persuadées que les restes des monuments romains, sont l’œuvre d’un pouvoir surhumain personnifié sous le nom de Mélusine ? Tant fut vive et profonde l’impression qu’a laissée dans l’esprit des peuples le passage sur la terre des Gaules, de cette immortelle nation dont le sang se confondit avec celui de nos ancêtres, dont le nom magique fait encore tressaillir nos cœurs, et devant laquelle doit s’incliner l’orgueil des nationalités modernes. A mes yeux, si les naïves et pieuses croyances du peuple attribuent à Sainte-Macrine la fondation des passages dont j’ai parlé, ces travaux doivent être l’œuvre des siècles les plus reculés. Je veux aller plus loin en précisant mieux ma pensée.

Les superstitions du paganisme ont résisté longtemps, on le sait, aux louables efforts des apôtres chrétiens elles ne sont pas tellement détruites qu’il n’en reste quelque vestige dans les croyances contemporaines. Je pourrais citer plus d’un canton où sous un vocable chrétien le peuple continue, sans se douter de son erreur, le culte de l’Apollon ou de l’Hercule Gaulois le respect religieux pour certaines pierres et surtout pour les fontaines, a été plus vivace encore. Les sources de Sainte-Macrine, placées sur trois voies qui convergent vers la chapelle et jaillissant comme par miracle des flancs d’un coteau aride et qui domine au loin la contrée, offraient à l’homme des champs et au voyageur altéré des eaux pures et rafraîchissantes elles durent provoquer la reconnaissance publique, à une époque où les lois de l’hydrostatique étaient sans doute bien peu connues si plus tard on crut observer des propriétés hygiéniques dans ces bienfaisantes sources, il n’en fallut pas davantage pour les diviniser et les rendre l’objet de pratiques superstitieuses. Les ministres du christianisme, voulant briser les derniers liens qui retenaient les peuples dans un culte matériel, mais trop habiles pour heurter de front des usages dont le motif était au surplus respectable les placèrent, en les épurant, en les spiritualisant, sous le patronage d’un nom révéré. C’est ainsi que la dévotion à Sainte-Macrine, qui parait remonter aux premiers siècles de notre ère, aura succédé à un autre culte et à d’autres hommages, et je ne voudrais pas affirmer qu’elle ne contient pas, aujourd’hui même, quelques traces de son origine.

Ces considérations Messieurs, ne m’ont pas éloigné de mon but; elles prouvent incontestablement que des voies très anciennes traversent l’Ile de Magné, et c’est ce que je voulais établir.

Je passerai sous silence une inscription latine à la louange de Bacchus, placée sur la porte d’une maison du Gué; le poète remercie le Dieu de la vigne d’avoir déployé sur les coteaux voisins toute la richesse de sa parure, toute la magnificence de ses bienfaits ce dithyrambe, tout parfumé de fleurs et d’exagérations poétiques, n’est remarquable que par un contraste assez singulier. Il serait aujourd’hui difficile de trouver autour du gué et dans un rayon d’une lieue, un seul cep de vigne d’ailleurs l’inscription est évidemment du quinzième ou du seizième siècle, époque féconde en inscriptions latines, et dont je n’ai point à m’occuper en ce moment.

De ce point, la voie porte directement au Pont d’Épanne bien que dans un état peu viable, elle est encore fréquentée, par les habitants de la Saintonge surtout. Elle n’offre, dans ce trajet, pour tout vestige de son ancienne importance, que des traces clairsemées des fossés qui la limitaient et qui dessinent encore sa largeur primitive souvent ces fossés ont été comblés et nivelés par la charrue, mais on en distingue la place aux dépressions très apparentes qu’ils ont laissées dans les champs voisins et à la vigueur de la végétation. De plus, la voie sert de limite dans ce parcours aux communes de Sançais et d’Amuré d’une part, et à celle de Rohan-Rohan.de l’autre; et les archéologues savent bien que c’est là un indice d’une ancienne communication. La chaussée d’Epanne, appelée le Pont de Cèse (Pons Caesaris), indépendamment de son étymologie toute romaine, a été évidemment construite pour le chemin qui vient du Gué et non pour la grand’route qui en a profité, mais qui a été forcée de s’infléchir d’une manière très sensible à l’entrée et à la sortie des marais de la Courance. Depuis le Pont jusqu’à Usseau, la voie prend un caractère plus marqué son exhaussement au-dessus du terrain devient parfois remarquable à Usseau et au-delà, ces signes se multiplient et sont de plus en plus sensibles. Les travaux exécutés pour améliorer le chemin moderne, ont mis à découvert les restes d’un ancien pavé, et j’ai moi-même remarqué ces anciens vestiges dans des sections faites aux berges élevées de la route pour le passage des voies transversales. Ici, la tradition est unanime pour attester l’antiquité et l’importance de cette communication bien qu’elle rende encore de grands services aux populations voisines, j’ai entendu les habitants d’Usseau exprimer d’amers regrets sur l’irréparable perte des avantages que répandait dans le pays le passage d’une grand’route.

A peine entrée dans la Charente-Inférieure, la voie, continuant à se diriger selon la ligne droite qu’elle a constamment suivie jusqu’ici, traverse deux villages dont le nom est caractéristique : le premier s’appelle la Chaussée de Marsais et le deuxième la Chaussée de Saint-Félix. J’ai vu dans l’intervalle qui sépare ces deux villages, l’ancien pavé de la voie composé de quartiers rectangulaires de bel échantillon, mais bouleversé par ordonnance municipale pour les besoins de la commune il est vrai que l’axe de la route s’étant dérangé et ne coïncidant plus avec la direction de l’axe actuel, ce pavé, administrativement parlant, devenait sans utilité..

Plus loin, un embranchement se détache à gauche de la voie pour ouvrir une communication avec Saint-Jean-d’Angély. Selon une opinion et des indications que je n’ai pu vérifier, mais que je crois fondées, cette branche latérale serait au moins contemporaine de la voie principale elle aurait servi à relier celle-ci. avec la grande voie romaine de Saintes à Poitiers passant par Aulnay, et serait peut-être le prolongement de la voie indiquée par la Table Théodosienne, se dirigeant d’Aulnay sur la capitale des Lemovices.

Quoiqu’il en soit d’une remarque qui vaut la peine d’être approfondie et qui sera l’objet d’une reconnaissance spéciale, la voie dont j’explore en ce moment les traces, poursuit, sans déviation, sa direction sur la ville de Saintes. Bientôt, après avoir longé les ruines d’anciens fours à chaux, elle entre dans l’humide vallée de Mallevau, qui n’a dû sans doute son nom qu’à la difficulté du passage et aux travaux que nécessita ce terrain bas et marécageux. En effet, à 30 mètres environ du chemin moderne, on a récemment découvert en défrichant un bois, et à 1 mètre sous le sol, une chaussée de 4 mètres de largeur sur une longueur de 200 mètres, composée de larges pavés reposant sur un ciment d’une extrême dureté. A gauche, et à une centaine de mètres de la voie, s’élève l’énorme Tumulus de Mallevau d’une hauteur verticale de 12 mètres et de 180 mètres de circonférence à la base inférieure; une légère fouille pratiquée sur le flanc occidental de cette masse, a mis à découvert une couche de cendres où se trouvent confondus des débris de charbon bien conservé, des ossements d’animaux domestiques, des fragments de poterie et d’un marbris gris, coquillier, de la variété appelée lumachelle : le tout fortement atteint par l’action du feu. Ce monument, que j’attribue à la période gallo-romaine, mérite de devenir l’objet de nouvelles études, et avec d’autant plus de raison qu’en face et à 2 kilomètres à droite de la voie, dans le village de Bernay, on a trouvé naguère, sous le sol du jardin du presbytère, une mosaïque que les curieux se sont promptement partagée, et dont j’ai pu rapporter plusieurs fragments. Au même village, j’ai remarqué dans une borderie de bien chétive apparence une chambre pavée avec de petits cailloux roulés, jetés dans un ciment indestructible et évidemment romain. Enfin dans les mêmes parages et toujours au voisinage de la route, s’élève, auprès de l’église de Saint-Félix de Marsais, une motte féodale, ceinte d’un large fossé et dont la base supérieure est légèrement creusée en entonnoir, la terre ayant été retirée sur les bords où elle forme un parapet défensif. Je n’aurais pas mentionné ce monument, si je n’étais convaincu par la découverte récente d’une galerie intérieure, qu’il appartient à une époque bien plus reculée ; ce n’est là qu’un Tumulus celtique transformé plus tard en forteresse féodale cette transformation a dû fréquemment avoir lieu.

A l’aspect de ces vénérables témoins d’une époque lointaine, mais clairement caractérisée par ses œuvres, il est inutile de chercher ailleurs d’autres preuves de l’authenticité de notre découverte ; le doute n’est plus possible. Si, sur la longue ligne que je viens de parcourir, la voie romaine déshonorée par de nombreuses usurpations et souvent réduite aux mesquines proportions d’un modeste chemin vicinal, se dérobe fréquemment à l’œil de l’observateur, du moins elle étale amplement, aux deux extrémités de cette ligne, les titres de sa noble origine : au nord le gué de Mennevau et le pont de Cèse, au midi le passage de Mallevau, sont les jalons qui fixent irrévocablement la direction primitive de la voie et constatent sa haute antiquité. Il résulte d’une reconnaissance nouvelle dont les résultats ont été récemment publiés, que ce chemin, réuni à la Bissêtre, passait l’Autise au gué de Santon et se portait de là vers le bourg de Vouvant mais je l’ai dit, nos règlements m’interdisent de répéter ici les considérations dont j’ai accompagné ce travail, et je terminerai ma notice actuelle par une remarque générale sur l’ensemble de toutes ces anciennes communications.

L’itinéraire d’Antonin et la Table Théodosienne ne mentionnent qu’une seule route de Saintes à Nantes, c’est la voie militaire passant par Aulnay Brioux, Rom, Poitiers, Ségora et Nantes mais il est évident que cette voie s’éloigne beaucoup trop de la ligne droite pour que les tribus gauloises qui occupaient le pays des Santons celui des Namnètes et les contrées intermédiaires, n’aient pas éprouvé le besoin d’ouvrir une communication directe à travers le Bas-Poitou : elles auront donc frayé à leurs relations commerciales une voie plus courte, plus utile, que les Romains auront plus tard prise pour eux, et sur laquelle ils auront exécuté les travaux d’art qui ont survécu à la ruine des intérêts qu’ils devaient servir.

Je pourrais appliquer à l’abandon de cette voie, les réflexions que j’ai déjà faites sur l’abandon bien plus complet de la Bissêtre. Dans les siècles reculés où ces deux lignes servaient de véhicule aux rapports et aux besoins des contrées qu’elles parcouraient, la ville de Niort n’existait pas ou n’était qu’un village sans importance; les deux voies laissaient la position qu’elle occupe à 7 ou 8 kilomètres en dehors de leur direction. Lorsque Charles-le-Chauve, par son édit de 862, prescrivit de construire des forteresses pour arrêter les invasions des Normands et mettre un terme à leurs déprédations, les châteaux de Salbart, de Niort, les tours de Magné, de Maillezais, de Saint-Maxire, furent sans doute élevés pour la défense du pays; et l’on ne peut disconvenir que ces positions stratégiques n’aient été merveilleusement choisies pour interdire l’entrée du Haut-Poitou à un ennemi qui tenterait d’y pénétrer soit par la Sèvre soit par l’intervalle ouvert qui sépare le Bocage dés marais de Maillezais, et vers lequel les deux voies se dirigeaient. J’essaierai plus tard de développer ce système de défense, curieux à plus d’un titre, car il prépara l’avènement de la cité Niortaise et finit par annuler l’importance des deux antiques communications qui avaient jusque-là vivifié le pays.

Mémoires de la Société de Statistique du département des Deux-Sèvres —- Tome 5 — 1840-1841 — Page 28

===========================

Maintenant nous allons examiner l’histoire de Macrine, Colombe et Pezenne, vue par divers historiens qui sont :

- Charles de Chergé

- Les Bollandistes

- Le chanoine Auber, historiographe du diocèse de Poitiers, lequel Auber parle d’un peuple des marais : les Colliberts !

- Et pour finir Camille de Saint-Marc, dont l’étude est la plus complète, car elle prend en compte tout ce qui a été dit sur les trois saintes.

Sachant que je n’ai pas trouvé les travaux de l’Abbé Alfred Largeault, dont son ouvrage « Légende populaire de Sainte-Pezenne et de Sainte-Macrine, recueillie sur les bords de la Sèvre Niortaise »

===========================

SAINTE-PEZENNE ET SAINTE-MACRINE, VIERGES

Charles de Chergé

La tradition et le respect des peuples ont si intimement lié l’un à l’autre le nom et l’histoire de ces deux saintes femmes, que nous n’avons pas cru pouvoir les séparer dans notre récit.

On s’est demandé fort souvent si la sainte vénérée à Magné près de Niort ne serait point la même que l’Eglise d’Orient honore d’un culte tout particulier sous le nom de Sainte-Macrine, fille de Saint-Basile l’Ancien, et sœur de Saint-Basile le Grand, de Saint-Pierre de Sébaste et de Saint-Grégoire de Nysse.

Dans cette hypothèse, le culte de cette sainte aurait été importé en Poitou avec ses reliques par quelques-uns des croisés, par un des nobles membres de la famille de Lusignan, par exemple, à son retour de la Palestine; selon d’autres, ce culte ne daterait que du XVIe siècle.

Cette hypothèse nous parait contraire à une tradition respectable, que nous acceptons, et dont nous allons reproduire les principaux traits.

Macrine, appelée fort souvent Magrine, Matrine, Materne, et mieux encore, dans le langage populaire surtout, Maigrine, vivait dans la première partie du IXe siècle; elle avait pour sœur Sainte-Colombe, dont le nom, qui ne figure sur aucuns martyrologes, n’a été sauvé de l’oubli que par la tradition. Issues d’une noble race et vouées dès leur plus tendre jeunesse aux œuvres de la piété la plus vive, les deux saintes filles avaient formé le projet de se consacrer tout entières au Seigneur, lorsqu’elles virent arriver près d’elles une compagne animée des mêmes sentiments. C’était Pécine ou Pexine (Pecinna), appelée aussi Persévérante, et dont on a fait aujourd’hui Pezenne.

Elle était originaire d’Espagne, non loin des Pyrénées, et c’est ce qui a fait penser que les deux saintes sœurs qu’elle vint rejoindre pouvaient être sorties du même pays. Quoi qu’il en soit, elles se rendirent en Aquitaine et vinrent s’établir sur les confins du Poitou, à quelques journées de la ville de Niort.

Le bruit de leurs vertus ayant attiré près d’elles de saintes compagnes, elles se firent bientôt construire un monastère, où elles espéraient vivre dans la paix et le recueillement. Mais un seigneur voisin, du nom d’Olivier, avait ouï parler de la beauté de ces anges de la terre, et, comme il était aussi impie qu’il était grossier, il voulut les attirer près de lui et donna l’ordre à ses gardes d’aller au plutôt les quérir.

Sainte-Colombe avait su par révélation les malheurs dont était menacé le vertueux troupeau; elle en avait prévenu ses sœurs et, lorsque les satellites d’Olivier se présentèrent, elle eut le bonheur de pouvoir se dévouer seule pour ses compagnes : elle fut conduite devant l’infâme; mais lorsque celui-ci apprit quels trésors de beauté renfermait encore le saint asile si miraculeusement respecté par ses soldats, il jura de s’en rendre maître et dirigea vers ces lieux de nouvelles cohortes. Averties aussi par un songe des dangers qu’elles couraient, les pieuses recluses prirent aussitôt la fuite, suppliant le Seigneur d’être leur guide et leur appui. Après sept jours d’une marche pénible au travers des forêts et des lieux déserts, les deux saintes filles, accablées de fatigue, s’arrêtèrent pour prendre quelque repos; mais tout à coup Macrine vit sa compagne pâlir et expirer presque sur-le-champ dans ses bras.

Aidée par de généreux chrétiens, Macrine fit transporter les restes de Pécine dans un village tout près de Niort, sur la rive droite de la Sèvre.

Ce village, alors appelé Tauvinicus, prit plus tard le nom de la bienheureuse, et c’est aujourd’hui Sainte-Pezenne. Mais, avant d’atteindre ce lieu de repos, Macrine, poursuivie par les satellites d’Olivier, serait tombée au pouvoir du persécuteur, si le chef de la cohorte n’eût été lui-même frappé miraculeusement de cécité au moment où il allait porter une main profane sur l’épouse du Seigneur.

Sauvée de ce danger, et conduite par l’aile rapide d’une douce colombe, Macrine avait fini par découvrir une retraite profonde, et elle s’y établit. Le nom de Sainte-Macrine, que portent encore aujourd’hui ces lieux, l’existence des restes d’une antique chapelle, tout confirme sur ce point la tradition populaire. Mais, cette retraite n’étant point encore assez sûre, la sainte fille traversa de nouveau la Sèvre, aborda dans la petite île de Magné, et se plaça derrière la ceinture de marais qui formait comme un rempart inaccessible aux recherches de ses ennemis.

Ce fut là, sur un plateau sauvage autrefois sans doute profané par le culte des idoles, dont un champ porte encore le nom, que Macrine fixa son séjour et qu’elle vécut dans la pratique des plus sublimes vertus et sans cesse en conversation avec les deux. Elle mourut en paix dans sa chère solitude vers l’an 850. Les populations qu’elle avait édifiées accoururent aussitôt sur sa tombe, se racontant les merveilles de cette vie sainte et les prodiges qui l’avaient souvent signalée. Leur reconnaissance éleva des autels à Macrine, nomma de son nom Butte de Sainte-Macrine le plateau qu’elle avait habité, et ce nom, qu’il porte encore, témoigne de la persévérance d’un culte mérité. Bientôt une chapelle fut construite en l’honneur de la sainte, et fut desservie par des prêtres que des fondations successives attachèrent à cette œuvre de piété, qui fut l’origine de la collégiale de Magné, établie en 1508. Puis, quand les mauvais jours dispersèrent les ministres de l’autel et les pierres de l’autel lui-même, la tradition survécut à tout ce que la main de l’homme avait détruit; les ruines se virent honorées dans leur triste nudité par de pieux pèlerins qui vénéraient encore le souvenir de ce qu’ils ne pouvaient plus voir ni toucher comme autrefois. Cependant, le calme ayant succédé à l’orage, un heureux hasard fit trouver, il y a une trentaine d’années, un sarcophage renfermant un squelette de femme dont les précieux restes furent déposés avec soin dans le massif même de l’autel de la chapelle. Les souvenirs des anciens, la tradition, les monuments de l’histoire permettaient de croire que ces restes étaient ceux de la sainte solitaire; et si les fidèles ne sont pas autorisés à regarder cette croyance comme un article de foi, ce qui est incontestable pour eux, c’est que les lieux qui recèlent ce dépôt couvrent depuis six siècles le corps vénérable de leur bienfaitrice.

Aussi les populations empressées affluent-elles en certains jours, au 6 juillet surtout, pour invoquer celte vertu puissante dont elles ont maintes fois ressenti les effets.

Tel est du reste l’empire des convictions populaires, qu’on y voit souvent, ces jours-la, les protestants confondre leurs vœux avec les vœux des frères dont ils se sont séparés, et proclamer hautement au pied de la tombe de sainte-Macrine, et par une inconséquence de plus, combien nous sommes dans le vrai en conservant notre légitime confiance dans les amis de notre Dieu.

Des attestations dignes de toute confiance portent au nombre de 4,000 le nombre des pèlerins qui ont visité l’ermitage de Macrine au jour de sa dernière fête, et des hommes graves estiment que cette dévotion, justifiée dans le présent comme dans le passé, a contribué pour beaucoup à conserver un reste de loi au sein des populations des environs, si tourmentées par l’esprit d’indifférence et d’incrédulité. On cite à l’appui de cette observation ce fait remarquable, qu’il n’est pas rare de voir des personnes qui mettent ordinairement de côté toutes les pratiques religieuses, se confesser pour la fête de Sainte-Macrine.

Parmi les images populaires qui représentent la sainte, il en est deux qui semblent plus que toutes les autres donner la raison de ce culte persévérant des campagnes.

L’une reproduit un miracle de charité opéré par Macrine à la prière d’un laboureur, dont le bœuf (sa seule fortune peut-être) est guéri d’une affreuse blessure.

La sainte est représentée tenant à la main la corne qu’elle va souder au front mutilé du pauvre animal. Dans une autre page, Macrine, sous la forme d’un ange, plane au milieu des airs; à genoux à la porte de sa chaumière, une laborieuse famille invoque la sainte en faveur de la moisson que prépare dans le lointain la charrue du laboureur, et Macrine, tirant de son tablier des grains féconds, les jette du haut du ciel dans le sillon qu’elle bénit, en disant :

« Servez Dieu, travaillez, pauvres, la Providence

Multipliera pour vous ces grains en abondance. »

Quelles sont les théories humanitaires qui pourraient remplacer les effets de ce conseil, s’il était toujours et fidèlement suivi !

Outre l’église paroissiale de Sainte-Pezenne, près Niort, il existe dans le diocèse de Niort une autre église placée sous le vocable de cette sainte. Les litanies poitevines de Mgr de la Rocheposay indiquent la fête de Sainte-Pezenne au 25 juin.

Celle de Sainte-Macrine a lieu le 6 juillet.

Vies des Saints du Poitou et des personnages d’éminente piété qui sont nés ou qui ont vécu dans cette province – Charles de Chergé – 1856 – page 179

===========================

LES SAINTES MACRINE PÉZENNE ET COLOMBE,

VIERGES A MAGNÉ, AU DIOCÈSE DE POITIERS (IXe siècle).

Par Les Bollandistes

Macrine, appelée fort souvent Magrine, Matrine, Materne, et mieux encore, dans le langage populaire surtout, Maigrine, avait pour sœur sainte Colombe. Issues d’une noble race et vouées, dès leur plus tendre jeunesse, aux œuvres de la piété, les deux saintes filles avaient formé le projet de se consacrer tout entières au Seigneur, lorsqu’elles virent arriver près d’elles une compagne animée des mêmes sentiments. C’était Pécine ou Pexine, appelée aussi Péchinne et Persévérande, dont on a fait aujourd’hui Pézenne. Elle était originaire d’Espagne, et c’est ce qui a fait penser que les deux saintes sœurs qu’elle vint rejoindre, pouvaient être sorties du même pays. Elles se rendirent en Aquitaine et vinrent s’établir sur les confins du Poitou, à quelques journées de la ville de Niort. Le bruit de leurs vertus ayant attiré près d’elles de saintes compagnes, elles se firent construire un monastère.

Troublées dans leur solitude par les vexations de seigneurs turbulents, dont sainte Colombe fut même victime, les deux autres vierges prirent la fuite. Après sept jours de marche au travers des forêts et des lieux déserts, accablées de fatigue, elles s’arrêtèrent pour prendre quelque repos mais tout à coup Macrine vit sa compagne pâlir et expirer presque sur-le-champ dans ses bras.

Aidée par de généreux chrétiens, elle fit transporter les restes de Pécine dans un village tout près de Niort, sur la rive droite de la Sèvre. Ce village, appelé alors Tauvinicus prit plus tard le nom de la Bienheureuse, et c’est aujourd’hui Sainte-Pézenne (Deux-Sèvres).

Cependant Macrine finit par découvrir une retraite profonde elle s’y établit. Le nom de la Sainte, que portent encore aujourd’hui ces lieux, l’existence des restes d’une antique chapelle, tout confirme sur ce point la tradition populaire. Mais cette retraite n’étant point encore assez sûre, la sainte fille traversa de nouveau la Sèvre, aborda dans la petite île de Magné, et se plaça derrière la ceinture de marais qui formait comme un rempart inaccessible au monde. Ce fut là, sur un plateau sauvage, que Macrine fixa son séjour et qu’elle vécut dans la pratique des plus sublimes vertus.

Elle mourut en paix dans sa chère solitude vers l’an 850.

Les populations qu’elle avait édifiées accoururent aussitôt sur sa tombe. Leur reconnaissance éleva des autels à Macrine, nomma de son nom Butte de Sainte-Macrine, le plateau qu’elle avait habité, et ce nom, qu’il porte encore, témoigne de la persévérance d’un culte mérité. Bientôt une chapelle fut construite en l’honneur de la Sainte, et fut desservie par des prêtres que des fondations successives attachèrent à cette œuvre de piété, qui fut l’origine de la collégiale de Magné, établie en 1508. Puis, quand les mauvais jours dispersèrent les ministres de l’autel et les pierres de l’autel lui-même, la tradition survécut à tout ce que la main de l’homme avait détruit les ruines se virent honorées, dans leur triste nudité, par de pieux pèlerins qui vénéraient encore le souvenir de ce qu’ils ne pouvaient plus voir ni toucher comme autrefois. Cependant, le calme ayant succédé à l’orage, un heureux hasard fit trouver, il y a une quarantaine d’années, un sarcophage renfermant un squelette de femme dont les précieux restes furent déposés avec soin dans le massif même de l’autel de la chapelle.

Les populations empressées affluent en certains jours, au 6 juillet surtout, pour invoquer cette vertu puissante dont elles ont maintes fois ressenti les effets. Des attestations dignes de toute confiance portent au nombre de quatre mille le nombre des pèlerins qui visitent annuellement l’ermitage de Macrine, et des hommes graves estiment que cette dévotion a contribué pour beaucoup à conserver un reste de foi au sein des populations des environs, si tourmentées par l’esprit d’indifférence et d’incrédulité.

Parmi les images populaires qui représentent sainte-Macrine, il en est deux qui semblent plus que toutes les autres donner la raison de ce culte persévérant des campagnes. L’une reproduit un miracle de charité opéré par Macrine a la prière d’un laboureur dont le bœuf est guéri d’une affreuse blessure.

La Sainte est représentée tenant à la main la corne qu’elle va souder au front mutilé du pauvre animal. Dans une autre page, Macrine, sous la forme d’un ange, plane au milieu des airs à genoux à la porte de sa chaumière, une laborieuse famille invoque la Sainte en faveur de la moisson que prépare dans le lointain la charrue du laboureur, et Macrine, tirant de son tablier des grains féconds, les jette du haut du ciel dans le sillon qu’elle bénit.

Abrégé de la biographie qu’on a donnée M. Ch. de Chergé, dans Les Vies des Saints du Poitou.

Les petits Bollandistes – Vies des saints – Tome VIII, Du 3 juillet au 23 juillet – d’après les Bollandistes, le père Giry, Surius… – Mgr Paul Guérin – 1876 — Page 101

===========================

Histoire générale, civile, religieuse et littéraire du Poitou

Chanoine Auber

Ici l’histoire de deux jeunes sœurs se rattache à celle de deux villages des environs de Niort, et doit nous arrêter quelques instants. Nous voulons parler de Sainte-Pezenne et de Sainte-Macrine. Beaucoup d’incertitude planent sur leur légende. Nous la rapporterons telle que nos traditions nous l’ont laissée (a).

On sait positivement qu’elles naquirent d’une famille noble vers le commencement du VIIIe siècle. On est moins sûr de leur patrie, que quelques-uns disent avoir été l’Espagne, d’autres l’Armorique ou petite Bretagne, Le cours du récit nous dira comment nous préférerions cette dernière. Quoi qu’il en soit, elles s’enfuirent de leur pays, à peine Agées de vingt ans, pour échapper aux persécutions soit des Maures ou Sarrasins, soit des habitants encore peu civilisés de quelques-unes des villes de l’Ouest. Toujours est-il que les vieilles chroniques les font aborder le Poitou après sept jours de marche (36). Elles arrivèrent ainsi aux bords de la Sèvre qu’elles traversèrent, d’après une tradition encore existante dans le pays, près du village de Surimeau (b), et à un lieu encore appelé Pocron. L’aspect boisé du paysage les séduisit, et elles s’y arrêtèrent, résolues d’y pratiquer une vie ignorée du monde. C’est là qu’elles furent bientôt rejointes par une de leurs compagnes nommée Colombe, qui, instruite de la direction qu’elles avaient prise, résolut de s’associer à leur pieuse vie. Quelques autres femmes ou jeunes filles sollicitèrent bientôt, comme nous l’avons vu déjà arriver souvent, de venir partager les mérites de cette existence toute céleste, et ainsi se forma une petite communauté qui dut demeurer quelque temps en paix, mais dont l’existence fut pourtant révélée trop tôt à nous ne savons quel chef de brigands qu’on désigne sous le nom d’Olivarius, et dont l’ardeur fanatique ne manqua pas d’être excitée par une telle nouvelle (37). Des soldats furent envoyés à leur recherche.

(a) Cf. Bollandistes, 25 juin.

(b)Dans la commune actuelle de Sainte-Pezenne.

Colombe, dont on n’a rien su dans la suite, tomba la première entre leurs mains et fut emmenée pendant que la petite communauté se dispersait, effrayée, dans les profondeurs des antres et des bois. Pezenne et Macrine ne se séparèrent point. Elles s’éloignèrent ensemble et marchèrent longtemps, s’arrêtant quand la fatigue les y força, et se nourrissant à peine du pain que leur donnait parfois la charité de rares paysans en des plaines encore presque inhabitées. Mais ignorantes du pays qu’elles parcouraient au hasard, elles s’arrêtèrent et se retrouvèrent après quelque temps aux mêmes lieux qu’elles avaient quittés et près d’une villa nommée alors Tauriacus, sur la rive droite de la Sèvre (38). C’est là qu’épuisée de lassitude, succombait aux privations et au jeûne, Pezenne se sentit défaillir, et succomba entre les bras de sa sœur. Celle-ci voulut lui rendre les derniers devoirs, assistée par quelques habitants du pays que cet événement avait rassemblé autour d’elle. On raconte qu’un prodige signala cette marche funèbre et en fit un sujet de triomphe pour la religion. Une colombe, qui fait peut être allusion à celle qu’un martyre encore ignoré venait de couronner dans le ciel, apparut tout à coup et se mit à voltiger longtemps des pieds à la tête de la jeune défunte et ne s’en sépara qu’à l’entrée de l’église, ce qui fut regardé par les assistants comme une preuve de sa sainteté. Mais un miracle bien plus frappant suivit celui-là, un des satellites d’Olivarius était à la recherche des deux vierges. Survenu pendant la marche du convoi, il allait s’emparer de Macrine, lorsque frappé subitement de cécité, au grand étonnement de l’assistance, il eut le bonheur de se convertir aussitôt et ne profita de la lumière qui lui fut rendue que pour unir ses actions de grâces aux prières de tant de témoins émerveillés. Pour Macrine, après les oraisons communes faites à l’église, elle déposa dans le saint édifice la précieuse dépouille de sa sœur qui ne tarda pas à y être vénérée sous le nom qu’on lui avait connu, et qui devint celui du lieu. Telle fut l’origine de la paroisse de Sainte-Pezenne, dont la population s’augmenta, comme toujours, sous l’influence de cette dévotion qui y persévéra par un culte public à travers les vicissitudes de douze siècles (39).

Après la mort de sa sainte sœur, Macrine dut se pourvoir d’un asile pour y continuer la vie retirée qu’elle sentait être dans sa vocation. Cette aspiration à une retraite absolue qui est déjà un miracle dans la sainte, la conduisit vers une île qui lui paraissait déserte, et qui, quoiqu’elle dut la séparer de la tombe de sa sœur, lui procurait, semblaît-il un entier repos favorable à la prière et à la mortification. Elle repassa donc la rivière au Nord de Sainte-Pezenne, à travers des marécages formés par les abords du fleuve, restes des anciens envahissements de la mer. C’était l’Ile de Magné (40) que ce même cours d’eau environnait de tout côté, presque dépeuplée alors, car quelques pauvres colliberts s’y occupaient de leurs pêches et du soin de leurs bateaux (41). Elle n’hésita pas à gagner cet asile. Au milieu d’un sol à peine cultivé, un plateau élevé lui offrait à la fois un air plus pur, un vaste spectacle de ces grandeurs de la nature auquel se plaisent les Âmes méditatives, et de lointains et immenses paysages où la pensée du créateur devient inséparable des beautés que nous lui devons. Trois fontaines s’échappaient des flancs de la montagne; ces forêts touffues pouvaient y cacher un ermitage. Ce fut là qu’une cabane de roseaux, tressés à la hâte, abrita bientôt la courageuse pénitente décidée à y vivre et à y mourir. Nous ne savons combien de temps elle y attendit sa récompense. Quelques-uns disent qu’elle lui fut donnée vers 750, ce qui supposerait un espace de plus de vingt ans passés dans la pratique des difficiles vertus de la vie érémitique.

Les notions écrites autrefois sur le culte de Sainte-Macrine se sont perdues et n’auraient plus guère de traces anciennes que dans un calendrier possédé à la fin du XIIIe siècle par l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, où sa fête est marquée au 6 juillet, qui est sans doute le jour d’une translation (a). Mais, depuis ce temps, les traditions se sont fidèlement conservées dans ce pays, grâce au pèlerinage annuel et si fréquenté qui s’y perpétue de temps immémorial, et qui, lorsqu’en 1508 on fonda à Magné Un Chapitre de quatre chanoines destiné à entretenir la dévotion à notre sainte, la charte de fondation parla de ce pèlerinage comme ayant déjà alors une illustration très ancienne. On y vient encore de très loin implorer des guérisons miraculeuses dont les exemples ne sont pas rares (b).

Quant aux reliques de la sainte, elles n’avaient plus aucune trace dans la mémoire du pays, lorsqu’un jour, vers 1818, elles furent retrouvées dans un tombeau de pierre au cimetière qui longeait une ancienne chapelle de la sainte, bâtie au XIIIe siècle et détruite en 1793. C’était le squelette entier d’une femme qu’on reconnut pour celui de Macrine d’après une charte de la famille de Lusignan, à qui avait appartenu le village de Magné. Cette charte remontait à la reconstruction du XIIIe siècle dont nous venons de parler. Ce fut le vénérable M. Soyer, alors vicaire capitulaire de Poitiers, et depuis évêque de Luçon, qui fit renfermer ces ossements dans un coffre en bois soigneusement travailla, lequel fut remis dans le cercueil de pierre et encastré aussitôt dans la maçonnerie de l’autel de l’église paroissiale (c).

(a) Dom Fonteneau, t. LVI, p. 161.

(b) L’abbé Picard en raconte plusieurs dont il a été témoin, p. 30 et suiv.

(c) L’abbé Picard, ub. sup.

Note 36

Ces sept jours ne laissent pas supposer une distance aussi grande que celle des Pyrénées à Niort, surtout pour deux jeunes filles peu accoutumées à de telles courses faites à pied et à travers bien des difficultés de chemins très fréquentés. De la Bretagne, au contraire, il n’y avait jusqu’à nous qu’un trajet très court, ces deux provinces étant limitrophes, surtout si elles habitaient la côte méridionale de la première.

Note 37

Ce que nous avons vu des premières irruptions des Sarrasins en Aquitaine et de leurs entreprises sur Toulouse autoriserait à croire que déjà quelques partis de ces dangereux étrangers avaient pu pénétrer jusque vers la Loire, sans trouver d’opposition, en se glissant jusque dans le Poitou à travers les forêts qui dissimulaient leur marche. Pleins de cette ambition qu’ils savaient à leurs chefs d’arriver à posséder les Gaules par des plans que personne d’entre eux ne devait ignorer, ils auraient préludé ainsi à la grande expédition dont le résultat devait en délivrer la France quatre ou cinq ans après. Tout semble donc porter à croire que nos jeunes héroïnes furent attaquées par une de ces bandes établies dans le Poitou et la rançonnant en attendant mieux.

Note 38

Ce lieu de Tauriacus n’est pas à chercher, puisqu’il fut bientôt identifié avec le village de Sainte-Pezenne. Au reste, ce nom gallo-romain ne devait pas être très rare alors, car un autre encore se trouve dans le canton et à 8 kilomètres Sud-Est de Celles, avec une population d’un millier d’habitants. — Un autre village de Thorigni se remarque dans le voisinage d’Avon, village peuplé de 300 habitants, dans le canton de la Mothe-Saint-Héraye. Celui qui nous occupe ici a aussi son homonyme dans un hameau de la commune de Coulon, limitrophe de Sainte-Pezenne. Leur étymologie commune est certainement dans le nom d’une villa d’un Taurinus quelconque, dont le nom a été plus d’une fois recueilli dans les inscriptions de Gruter.

Note 39

Sainte-Pezenne est devenu le centre d’une commune du premier canton de Niort et du doyenné de Saint-André, à 3 kilomètres de cette ville. Le bourg a 1,700 âmes, au bord de la Sèvre et jouit d’agréables environs. On n’a que des notions assez vagues sur la marche de cette paroisse depuis sa fondation jusqu’à nous. Nos plus anciens documents nous apprennent que la cure y fut toujours donnée par l’évêque, soit de Poitiers jusqu’en 1317, soit ensuite de Maillezais ou de Luçon, car elle était, d’après le Grand Gauthier, de l’archiprêtré d’Ardin, qui passa, lors de la division de notre diocèse, à celui de Maillezais. On y avait fondé aussi, à une époque inconnue un prieuré de Saint-Martin qui relevait de l’abbaye augustinienne de la Couronne en Angoumois. — Sainte-Pezenne a une date sur laquelle les hagiographes varient, aussi bien par conséquent que pour celle de Sainte-Macrine. Elle est placée par les uns au VIIIe siècle, qui est beaucoup trop tôt; par les autres au VIIIe, que nous préférons ici, parce qu’il est autorisé par les Bollandistes et ceux qui les ont suivis. Quel que soit le parti à prendre sur ces opinions si diverses, elles n’ôtent rien maintenant à ce que les siècles ont conservé sur le culte même de notre jeune sainte. Il se répandit sans doute à des époques diverses en d’autres diocèses que le nôtre. Sous les noms identiques de sainte Pazanne ou Posanne, Paccine ou Pechine, on a voulu voir la même personne que sainte Persévérande ou Perseveranda parce que ce nom se voit au martyrologe romain le 25 juin. Cette prétention ne nous semble pas de toute évidence.

Ainsi Sainte-Pezenne est honorée et garde encore ce nom à Saint-Quentin (Aisne), où un comte de Vermandois lui éleva une église au XIIe siècle; à Sainte-Pazanne, canton du Pellerin (Loire-Inférieure), et sans doute en d’autres lieux plus ou moins considérables.

Elle a dans le martyrologe une seconde fête qui se fait le 26 juin. C’est sans doute celle d’une translation.

L’incertitude où l’on est resté sur le pays d’où venaient les deux sœurs quand elles se jetèrent dans le pagus de Niort, n’est pas facile à éclairer non plus que la nationalité de ces ennemis qui les poursuivirent, ni la personne de cet Olivarius qui semble avoir été le chef d’une soldatesque désordonnée. Pour passer la Sèvre au-dessus de Niort, elles ne pouvaient arriver après sept jours de marche que du haut Poitou ou du Limouzin, et nous ne voyons pas que vers cette époque, qui coïncide avec le premier quart du VIIIe siècle, elles pussent avoir affaire à des nationalités venues en armes de quelqu’une de ces contrées, sinon peut-être, comme nous l’avons dit, de quelques hordes de Sarrasins qui y préludaient à leur invasion de 732, et avaient bien pu pénétrer déjà dans le haut Poitou par la Marche limousine.

Un des derniers curés de Magné, M. l’abbé Picard, mort à Poitiers en 1879, avait publié à Niort, en 1847, une petite brochure populaire sur la vie de Sainte-Pezenne et de Sainte- Macrine.

Note 40

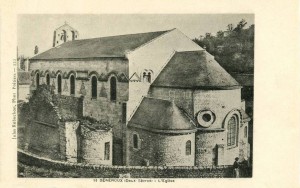

Magné, Magniaeum, très vieux village de 500 âmes, de l’ère celtique, aujourd’hui chef-lieu de commune du canton de Niort.

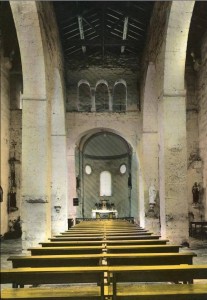

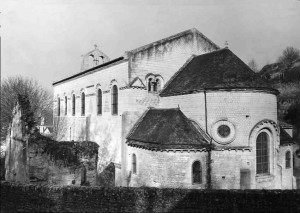

Sa première époque est indiquée par deux voies romaines de Poitiers à Saintes et à l’Océan, et par un tumulus voisin d’un rocher presque entièrement effacé, élevé sur son territoire. Le moyen âge s’y trouve par son église romane plusieurs fois remaniée, et la Renaissance par les souvenirs historiques d’une ancienne tour ruinée, qui, prise en 1568 par les protestants, fut reprise par le comte du Lude le 20 juin 1569.

Le sol de cette charmante petite île est très fertile, et d’agréables demeures établissent entre elle et la ville de Niort des rapports de villégiature qui entretiennent sa vie. On y aborde par une chaussée du gué de Mallevau, que les naïves traditions de la contrée attribuent aux prières de sainte Macrine. Ce qui est plus sûr, c’est que des bois y portent encore son nom, aussi bien que la colline sanctifiée par l’ermitage de la sainte, et que la piété populaire ne cesse pas d’y aller en grande confiance lors du pèlerinage annuel. Là jusqu’à la fin du XIe siècle s’opérèrent de nombreux miracles au tombeau qui avait reçu sa sainte dépouille. Par suite des malheureux événements qui bouleversèrent notre pays durant les IXe et Xe siècles, le monument fut oublié; on ne le retrouva qu’en 1098, ce qui parut assez important pour que les chroniques de l’époque en fissent mention. {Chronic. malleac. — Labbe, Bibl. manusc. nov., t. II, p. 215 et suiv.)

Note 41

Les colliberts ont un rôle intéressant dans notre histoire locale et méritent que nous en parlions avec quelques détails. C’est dans les marais du Poitou et de la basse Saintonge qu’on les rencontre dès le VIe siècle occupés aux travaux de la terre et à la modeste navigation de ces îlots qui, vers Luçon et le pays d’Aunis, partagent le sol couvert d’arbres, et se relient entre eux par des canaux où se pratiquent surtout des pèches abondantes qui sont à peu près l’unique ressource de ces pauvres habitants : cette population s’est perpétuée jusqu’à nous sous le nom de huttiers. Les colliberts furent eux-mêmes les représentants, disons mieux les remplaçants de ces colons, qui vers l’époque de décadence de l’Empire romain, formèrent une classe intermédiaire entre les hommes libres et les esclaves. Par suite des formes légales devenues obligatoires dans une société qui se démembrait de toutes parts, des sujets de basse condition s’attachèrent exclusivement à l’agriculture négligée, à tous les soins ruraux momentanément désertés. Mais bientôt on se trouva forcé d’y ramener ces hommes que les troubles de la guerre et la licence qui l’accompagne avaient éloignés et déshabitués du travail des champs. On en était là, lorsque les Francs apportant avec eux l’usage généralement suivi d’appliquer aux basses occupations du servage les prisonniers de guerre devenus esclaves, unirent ceux-ci à ceux qu’ils trouvaient dans une position identique sur le sol conquis, et peu à peu, et afin de les intéresser d’autant plus au colonage et à la culture, ils leur firent d es privilèges au moyen desquels, sans être entièrement soustraits à l’esclavage, ils jouirent cependant d’une certaine liberté; et comme ils formaient sous leurs maîtres comme une grande famille ayant les mêmes droits à la même existence, on leur donna le nom de colliberts, c’est-à-dire proprement libres du joug ou affranchis selon Ducange. Cela n’empêchait pas qu’ils ne fussent assujettis à la condition absolue des serfs (servi), en tant qu’ils suivaient la condition de ceux-ci, restant entièrement à la disposition de leur maître qui pouvait les vendre ou les échanger, soit avec les terres qu’il cédait, soit séparément de toute transaction domaniale. C’est pourquoi les chartes nous offrent souvent de ces exemples de donations de terres avec des colliberts qui y restaient attachés. Au reste, ils pouvaient eux-mêmes posséder des propriétés foncières qu’ils avaient le droit de cultiver mais qui était frappées pour leurs héritiers de droits de main-mortes dont les propriétés féodales étaient exemptes. (V. pour le développement de ce fait, Guizot, Essais sur l’histoire de France, IV, $6, p. 167. — Guérard, Prolégomène du cartulaire de Saint-Pierre de Chartres, $ 32, — Giraud, Traité du droit français au moyen-âge, t. I, p. 162).

Histoire générale, civile, religieuse et littéraire du Poitou par M. le Chanoine Auber, historiographe du diocèse de Poitiers.

Tome 3 – 1887 – page 220