LES MYTHES, LES CULTES PAYENS,

LES LÉGENDES DE SAINTE MAGRINE EN BAS-POITOU

Camille de Saint-Marc

« Difficile ex imo » (1)

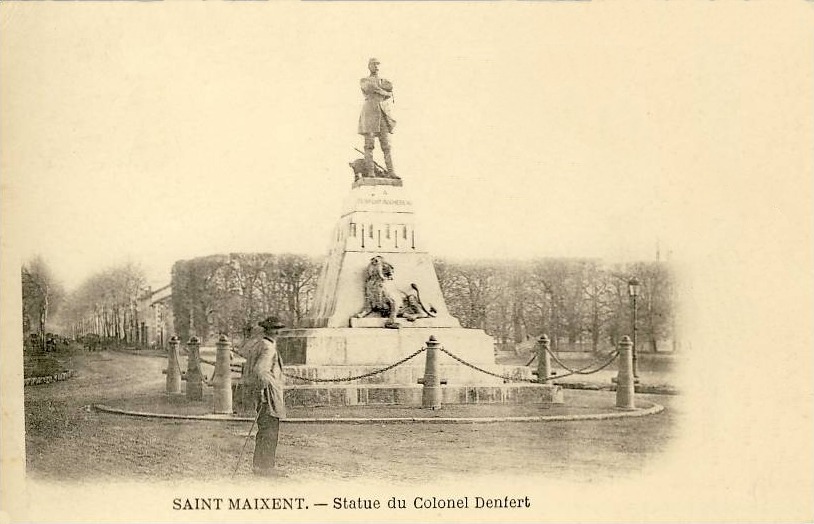

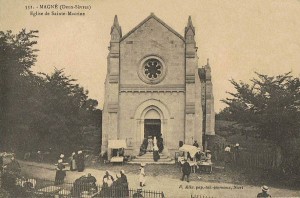

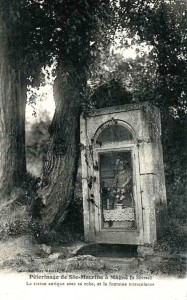

Sur le point culminant de l’Ile de Magné, à quarante mètres environ au-dessus des marais et des plaines environnantes, se trouve une chapelle, sous le vocable de Sainte-Macrine (2). Ce petit sanctuaire a dû être précédé d’un sacellum payen, et peut-être d’une station militaire, située au bord de la voie romaine, de Saintes à Angers (3).

Du haut de cette éminence, on pouvait surveiller les deux gués qui traversent la Sèvre à ses pieds, celui de Malvault — ou de Mènevault — le plus rapproché, et celui de Maurepas au-dessus de la Périne ; puis, toute la plaine de Benêt, jusqu’au camp retranché de Prinçay (4).

(1) Inscription de l’escalier du château de Mursay, commune de Sciecq (Deux-Sèvres).

(2) Sainte-Macrine, commune de Coulon (Deux-Sèvres).

(3) V. Par voies et par chemins, par Léo Desaivre, Niort. Imp. Coussillan et Chebrou, 1908, pp. 26 et s.

(4) Prinçay, village, commune de Lesson, près Benêt (Vendée).

Gués donnant accès à l’Ile de Magné :

1°) Gué de Malvault ou Mèneveau au sud, et gué de Maurepas ou Maupasset au nord-ouest, sur le trajet de la voie de Saintes à Angers qui a succédé à un chemin gaulois, (Lièvre: Les chemins gaulois et romains entre la Loire et la Gironde. Mém. de la soc. des antiq. de l’Ouest, 2e série, XIV, voie VII. 476).

2°) Gué de Sevreau et gué de Coulon sur le chemin de Niort au port de Coulon, entretenu jusqu’à la Révolution.

(Cfr. Procès-verbal de l’Assemblée provinciale du Poitou, Poitiers, Barbier 1788.)

3°) Gué du chemin suivi par la procession du clergé de Niort se rendant au pèlerinage de Sainte-Macrine le 6 juillet, situé au sud du port de Sevreau actuel;

4°) Gué de l’Ouchette, à l’est de Mèneveau;

5°) M. Edmond Roy avait même découvert un autre gué, le Pas de la Vierge, dont la situation ne nous est pas connue.

Enfin, à la Tiffardière, existait un port d’embarquement pour les bois de la marine. (Cfr. Etats de l’Election de Niort), Larry, Mém. de la soc. de Statistique, 1ère série, V. 31, 32, évoque une tradition suivant laquelle la chaussée du gué de Malvault et deux autres gués situés à l’est de la chapelle, seraient dus à l’intervention de Sainte-Macrine, qui, vivement poursuivie, aurait obtenu de l’assistance divine, les moyens de traverser la Sèvre à pied sec (sic).

Pour la période gallo-romaine, à signaler : Tumulus de Val Breger, tuiles à rebord à Susville dans l’Ile de Magné, Cimetière des idoles près de la chapelle de Sainte-Macrine. — Deux cippes gallo-romains furent trouvés à la ferme de Sainte-Gemme, sur le chemin de Benêt au Mazeau. (V. Louis Brochet. Les gallo-romains du pays de Maillezais, Revue du Bas-Poitou, 1891). — M. Arthur Bouneault, si connu par ses recherches et ses trouvailles dans le domaine de l’archéologie lapidaire, les a obtenus de M. François Tristant, de Benêt, qui a bien voulu en faire don au musée de Niort.

Ce plateau était traversé lui-même, du nord au sud, et de l’est à l’ouest, par deux voies romaines qui s’y coupaient presque à angle droit, et que certaine légende attribuait à Sainte-Macrine. Jadis, et jusqu’en des temps très rapprochés, le sommet de la butte était boisé, et cette petite forêt donnait la vie à trois sources situées à mi-côte, et aujourd’hui taries (5).

L’existence d’un temple payen en ce lieu, au milieu de son bois sacré, est en réalité confirmée par la tradition qui s’en est transmise jusqu’à nos jours, et par la survivance d’un lieu-dit, près de la chapelle, sous la dénomination de Champ des idoles (6). En cet endroit, on a trouvé il y a quelques années, des briques à rebord, de petites statuettes payennes, qui corroborent par leur présence, cette théorie de préexistence d’un antique lieu consacré.

(5) Les pièces de terres sises sur ses versants, s’appellent encore le Champ du Bois, le Pré du Bois. — L’Ile de Magné est évidemment le plus ancien sanctuaire de la Sèvre, antérieur à la conquête. — On peut cependant mettre à peu près sur le même plan, dit M. L. Desaivre, ceux de Saint-Rémy, Sainte-Pezenne et Saînte-Néomaye; et celui-ci pourrait avoir des chances d’être autochthone.

(6) Le Champ ou le Cimetière des idoles suffirait seul à montrer que Sainte-Macrine fit oublier, après révangélisation, un culte plus ancien, sur le même tertre d’où, comme à la Garette, et à Lesson, on voit les clochers de Niort, Fontenay et Luçon.

La Sainte-Macrine que l’on y honore depuis le plus haut Moyen-Âge, est en grande vénération dans la contrée, et pendant longtemps, un pèlerinage très suivi y amenait de fort loin des fidèles, qui venaient demander la guérison de leurs maux; et qui, continuant à suivre une ancienne pratique de l’antique culte des fontaines, trempaient en l’eau qui coulait des petites sources miraculeuses de l’endroit, leurs membres paralysés ou endoloris.

A la suite de sa notice, fort rare d’ailleurs, (V. ci-après, p. 6), l’abbé Picard a inséré un cantique à Sainte-Macrine, composé le 19 juin 1848, par un auteur resté anonyme, qui l’avoue-t-il lui-même, à défaut d’une poésie parfaite, y a mis surtout l’expression de sa bonne volonté. Il y consacre un paragraphe spécial à la fontaine de Sainte-Macrine :

Toi, notre Siloé fontaine,

Dont Macrine bénit le cours,

Que ton eau de miracles pleine

Accorde un libéral secours !

Puisse sur tes bords réveillée

S’ouvrir l’oreille des muets,

Et que leur langue déliée

Emporte en chantant tes bienfaits !

Entends les vœux du pèlerin fidèle,

Du pieux laboureur, du pauvre qui t’appelle ;

Nous t’implorons, taris nos pleurs :

Douce Macrine, exauce les pécheurs !

Au milieu de sa nuit profonde,

Soupirant d’espoir et d’amour,

L’aveugle, penché sur ton onde,

Peut pleurer, mais non voir le jour ;

Ranime sa prunelle éteinte,

Et guidé par un cœur pieux,

L’aveugle aussi de notre sainte

Chantera la gloire en tous lieux !

Entends, etc.. (7).

Cette dévotion à Sainte-Macrine, moins suivie de nos jours, existe encore cependant, et sa chapelle, le 6 juillet de chaque année, est toujours garnie d’ex-voto en plâtre ou en cire, images de membres guéris ou à guérir par son intercession.

Mais, à quelle sainte avons-nous réellement à faire en ce lieu ?

Je sais bien que Sainte-Macrine, fille de Saint-Basile (et qui est morte en 379 en odeur de sainteté, disent les hagiographes), est honorée le 20 juillet (8); mais le culte de notre sainte locale étant célébré le 6 du même mois, faut-il renoncer au patronage de la sainte d’Orient, pour s’attacher à faire de la bienheureuse vierge poitevine (?), la protectrice invoquée par nos compatriotes Niortais et leurs voisins d’alentour ? — Rien n’indique d’ailleurs d’une manière certaine, que la première ait été jamais honorée dans notre pays d’un culte spécial, voulu et spontané, ou soit venue de si loin en cet endroit, pour être la divinité tutélaire de la contrée.

(7) Ce cantique en 16 couplets, se chantait parait-il sur l’air : De tes enfants reçois l’hommage, ou de Waterloo. — (Rappelé à titre de curiosité).

(8) Macrine, fille de Saint-Basile et de Sainte-Emmélie, fut l’ainée de dix enfants. Saint-Basile, évêque de Césarée, Saint-Pierre de Sébaste, et Saint-Grégoire de Nysse (qui écrivit la vie de sa sœur), sont les plus connus. — Sainte-Macrine mourut en 379, la même année que son frère Basile, à la tête du monastère qu’elle avait fait bâtir en Asie-Mineure, dans la province du Pont.

La Sainte-Macrine poitevine, ayant été invoquée avant le XIe siècle en Poitou, au temps des premières canonisations, on ne saurait admettre en fait, aucune confusion entre elle et la Sainte-Macrine d’Orient. Le culte de cette dernière vierge célèbre, ne serait en effet venu en occident (ainsi que le prétendent les Bollandistes), que vers l’an 1553 seulement ? — Les reliques de cette sainte, nous auraient-elles été apportées par quelqu’un des puissants seigneurs de Magné, de la famille des Lusignan, à la suite des croisades, comme l’a prétendu notre savant concitoyen, M. Charles Arnault ? Le fait est plus que douteux, étant donnée l’antiquité de la légende dorée de notre bienheureuse compatriote.

Quoiqu’il en soit, la Sainte-Macrine poitevine de la tradition, n’a pas été inscrite par l’église au martyrologe officiel de ses saints, et son souvenir n’a survécu dans la mémoire et le cœur de nos concitoyens, que par les prodiges qu’ils prêtent à son intercession, accrédités par la dévotion locale.

Le culte de Sainte-Macrine et les légendes qui s’y rattachent, ont déjà une bibliographie. Aussi, procédant par ordre chronologique, nous avons le devoir de citer, sans analyser ici les travaux des Petits Bollandistes :

1°) Les documents historiques et hagiographiques qui nous sont fournis sur Sainte-Macrine, Sainte-Pécinne ou Pezenne, et Sainte-Colombe, par dom François Chamard, bénédictin de Ligugé, dans son Histoire ecclésiastique du Poitou (9). — Il paraît pencher vers l’opinion qui donne à Macrine une origine espagnole, et croire qu’elle aurait été amenée en Poitou — (sans doute à l’époque de la fondation de la colonie d’Epannes, Deux-Sèvres), — sous le règne de Constance Chlore, à la fin du IIIe siècle ou au commencement du IVe.

2°) L’histoire de Sainte-Radégonde, par Pierre Pidoux, suivie de l’histoire de Sainte-Macrine, par Grégoire de Nysse.

L’auteur, paraissant ignorer l’existence d’une sainte locale, ne s’occupe absolument que de la sœur de Saint-Grégoire de Nysse.

Le culte de Sainte-Macrine lui paraît dû à l’existence de reliques rapportées des croisades, et il le circonscrit spécialement dans l’Ile de Magné (10).

3°) Notice sur les vies de Sainte-Macrine de Magné et de Sainte-Pezenne près Niort, écrites sur des documents historiques et traditionnels, par l’abbé P. Picard, ancien curé de Magné.

Suivant certaine chronique, dit l’abbé Picard, il y avait jadis à Magné la place des idoles, dont le nom fut changé plus tard, en celui de Béthanie. C’est là qu’habitaient les chanoines du chapitre, qui étaient tenus, par fondation, de construire et d’habiter en Béthanie. On y voyait encore des arbres séculaires en 1790. Là aussi, la tradition nous reporte aux temps lointains, où l’Ile de Magné était le lieu consacré par excellence, gardien fidèle des cultes primitifs, avec ses trois fontaines consacrées (11). Dans cette intéressante brochure, le chroniqueur rapporte les légendes les plus accréditées de la Sainte-Macrine poitevine (12).

4°) Recherches sur Gargantua en Poitou, avant Rabelais, par L. Desaivre, avec mention de la légende de Sainte-Macrine, dont le mythe est confondu avec celui de Gargantua, qui connu bien avant Rabelais, paraît être la personnification d’un Dieu gaulois, ayant des autels dans l’île de Magné (13).

L’époque celtique se manifestait jadis sur le terrain de Sainte-Macrine, notamment par la présence du tumulus de Vailbreger ou Val Breger, dont il serait urgent de déterminer la situation (14).

(9) Mémoire de la société des Antiquaires de l’Ouest, t. XXXVII, 1873 (Poitiers 1874), pp. 134 à 143.

(10) Histoire de Sainte-Radégonde, publiée par Ch. Arnault, revue, augmentée et suivie de l’histoire de Sainte-Macrine, par Grégoire de Nysse. A Niort, Poitiers et Saintes, 1843.

(11) La 3e édition (Niort, typ. de L. Favre, 1888), contient un cantique de Sainte-Macrine, composé le 19 juin 1848.

(12) La collection manuscrite de dom Fonteneau contient une Hist. abrégée de Sainte-Macrine, t. XLIII, p. 994.

(13) Extrait de la Revue de l’Aunis, de la Saintonge et du Poitou. — Niort, Clouzot (1869). — V. ci-après, pp. 16-77.

(14) Cfr. Lary, Mém. de la Soc. de stat. 1ère série V. 39. — Cfr. Edmond Roy. Description d’armes, etc., trouvées dans la Sèvre en 1868. Revue d’Aunis, de la Saintonge et du Poitou, 25 janvier 1869. 2 pl., dont la note (1) de la p. 28 de : « Par voies et par chemins », de L. Desaivre, est le complément. (Découvertes remontant jusqu’à la pierre éclatée). — Lièvre (loc, cit.), dit aussi que la voie de Saintes à Nantes a remplacé un chemin gaulois.

5°) Chergé (de). Les vies des saints en Poitou. Poitiers, Dupré, 1856, In-12. Note sur Sainte-Macrine. Lors de rétablissement du christianisme dans les Gaules, au IIIe siècle, la destruction des temples payens fut loin d’enlever de l’esprit des populations catéchisées, leurs habitudes de croyances et de cultes, attachées aux lieux consacrés qu’avaient toujours honorés leurs pères.

Aussi, pour déraciner de l’esprit public un courant de religiosité payenne et de traditions si difficiles à détruire, le clergé, par une modification ingénieuse, transforma certains temples en églises ou en chapelles, consacrées au culte chrétien, et les mirent sous la protection, soit d’un nouveau saint, soit d’un saint supposé, enfanté par la tradition, et dont le vocable fut emprunté au nom ancien du lieu lui-même ou du Dieu qu’on y adorait.

Un fait analogue se produisit au sanctuaire qui devint celui de Sainte-Macrine, soit que la vierge poitevine lui servît de nouvelle patronne, par une adaptation heureuse de l’ancienne dénomination du lieu qui avait un rapport d’apparence avec le nom de la sainte, (ce que nous allons examiner), soit que cette dernière ait été véritablement choisie à l’origine, pour y être spécialement honorée. Il y aura enfin lieu d’étudier si la Macrine poitevine a eu une existence réelle, ou n’a été qu’une incarnation de croyances anciennes et révérées, dans la contrée qui conserve son nom.

II nous paraît d’ailleurs acquis dès maintenant, que Sainte-Macrine d’Orient ne serait devenue l’objet d’un culte particulier, que par suite d’une conformité ou d’une confusion de nom, avec la Macrine de nos contrées.

A défaut de la vérité établie sur des bases certaines, et par un sentiment d’égoïste amour du pays, on s’est plu à représenter Sainte-Macrine comme une quasi compatriote poitevine, ainsi que Sainte-Pezenne et Sainte-Colombe, auxquelles l’abbé Picard, curé de Magné, a consacré son intéressante notice.

D’après un article inséré dans la Vendée Historique et reproduit dans la Revue de l’Ouest du 26 mars 1908, nous sommes à peu près édifiés sur ce que l’on croit savoir sur Sainte-Macrine.

En voici le texte :

SAINTE-MACRINE ET SAINTE-PEZENNE (15)

Sainte-Macrine (ou Magrine, Maicrine, Maigrine, Mesgrine), dont la fête se célèbre le 6 juillet, était autrefois en grande vénération dans les marais avoisinant la Sèvre niortaise et la Vendée. Son histoire, mêlée à celle de Sainte-Pezenne (Pazane, Pecinne ou Pexine) et de Sainte-Colombe, est malheureusement quelque peu confuse, et ce n’est guère qu’appuyée sur la foi de la simple tradition locale qu’elle a été recueillie par M. l’abbé Picard, curé de Magné, auteur d’une Notice sur les Vies de Sainte-Macrine de Magné et de Sainte-Pezenne. Sainte-Macrine, d’après les Bollandistes, était désignée aussi sous les vocables de : Materna, Matrina. Macrine et Pezenne étaient deux vierges que les Petits Bollandistes font vivre au VIIIe siècle, mais qui, d’après dom Chamard, seraient contemporaines du quatrième (16). Originaires d’Espagne, si l’on en croit certains hagiographes, elles auraient vu le jour, suivant d’autres, dans l’ancienne Armorique ou Petite-Bretagne (17).

En tout cas, tout le monde est d’accord pour admettre que les deux jeunes filles, âgées d’une vingtaine d’années et chassées de leur pays par la persécution, étaient venues chercher un refuge sur les bords de la Sèvre Niortaise, au milieu des bois voisins de la ville de Niort, dans un coin sauvage où, peu après, elles avaient été jointes par Colombe, sœur de Macrine.

(15) Des recherches faites dans le célèbre et volumineux martyrologe des Bollandistes, au sujet de Sainte-Pezenne, n’y ont fait rencontrer la vie de Sainte-Macrine qu’incidemment, parce qu’elle fut associée de bonne heure à la sienne.

Les rédacteurs, dans une note critique, pensent que cette vie fut écrite vers le milieu du XIe siècle, par quelque religieux du monastère de Saint-Maixent ou des contrées voisines, et d’après une tradition populaire, plutôt que sur des documents historiques.

Sainte-Pezenne serait morte vers l’an 727.

(16) D’après dom Chamard (Hist, eccl, du Poitou, Mém. de la Soc. des ant. de l’Ouest, XXXVII, p. 135), Dacianus, qui avait immolé aux fureurs de son maître Maximin, toute une phalange de généreux martyrs poitevins, fût chargé de poursuivre cette œuvre de tyrannie en Espagne. Dans la partie septentrionale de la Péninsule, les deux sœurs Pecinna et Macrina vivaient ensemble dans la solitude, consacrant leur existence à la prière et à la charité. Pour échapper aux convoitises honteuses du persécuteur Dacianus, les vierges chrétiennes purent franchir la frontière d’Espagne et se réfugier en Poitou.

(17) Comme contribution à la recherche de l’origine espagnole ou gallo-romaine de Sainte-Macrine nous ajouterons ceci :

Le village d’Epannes, canton de Frontenay-Rohan-Rohan, doit sa fondation, selon la tradition et toutes probabilités, à une ancienne station militaire en cet endroit, de légionnaires espagnols aux temps de la conquête romaine. La famille de Macrine et Pexine était sans doute du nombre de ses premiers habitants, d’origine étrangère. Epannes est séparé du village du Pont (écart de la commune de Frontenay), par le ruisseau la Mère, dont les deux rives sont réunies par un pont autrefois appelé Pont de la Grande-Pierre, pour le passage de la route nationale de La Rochelle à Niort. Ce pont, dont l’assiette et la construction primitives étaient des ouvrages romains, avait valu le nom de Pont-de-Cesse, (de Cé ou de César), au lieu simplement désigné sous le nom de village du Pont, depuis 1792.

Là s’amorçait jadis, à la voie romaine d’Angers à Saintes, l’ancien chemin gaulois dénommé Chemin des Marchands, désigné aussi dans les actes antérieurs à la Révolution sous le nom de Chemin de Jules (Julius) au Pont-de-Cesse. Toujours, souvenir de la domination romaine en ces lieux. Ce chemin, qui traversait Epannes et le bourg de Frontenay (primitivement Villa Frontini), rejoignait la voie romaine de Saintes à Poitiers, en passant par Prahecq et Brioux.

D’Epannes au centre du bourg de Frontenay, le chemin de Jules au Pont-de-Cesse est remplacé par la route nationale, et il redevient chemin vicinal à l’entrée de la rue de la Grande-Fontaine à Jules et à la grande route de Niort à Beauvoir, qu’il franchit pour se diriger vers Saint-Martin-de-Bernegoue et Prahecq.

Séduit par la merveilleuse beauté des trois jeunes solitaires, un chef barbare de la région vint un jour les enlever (18).

Colombe seule fut surprise. Macrine et Pezenne eurent la chance d’échapper au ravisseur, et s’enfuirent jusqu’à un endroit appelé alors Tauriniacus, Tauriacus ou Taurinus (19), sur la rive droite de la Sèvre. Mais la course des fugitives avait été si précipitée que la pauvre Pezenne, épuisée, mourut en arrivant, entre les bras de Macrine. Le lieu de sa sépulture devait plus tard prendre son nom et donner naissance à la paroisse de Sainte-Pezenne, dans le premier canton de Niort. Désormais seule, Macrine repassa la Sèvre et se retira au milieu des marais de Magné. Ce fut là qu’elle mourut, en odeur de sainteté, après une vie des plus édifiantes.

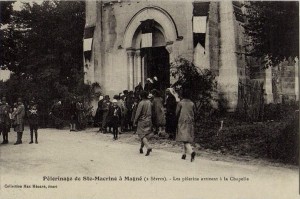

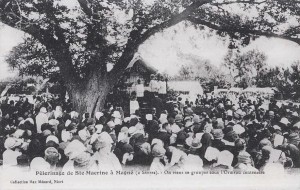

Elle devint tout de suite l’objet d’un culte de la part des pieux habitants du voisinage qui, rapporte la tradition, obtenaient une foule de guérisons merveilleuses sur son tombeau. Celui-ci fut bientôt enlevé de terre et placé dans une chapelle plusieurs fois reconstruite, toujours existante et où, depuis des siècles, ne cessent d’affluer de nombreux pèlerins. Entre toutes les paroisses voisines, celle de Benêt se fit longtemps remarquer par sa dévotion, et chaque année, le 6 juillet, elle venait solennellement tout entière en pèlerinage à la chapelle.

Un peu plus loin, mais toujours dans le Marais, au Gué-de-Velluire, Sainte-Macrine avait également un sanctuaire très renommé. Elle fut même à l’origine la patronne officielle de l’église paroissiale, qui est passée, depuis, sous le patronage de Saint-Martin.

Du Marais, où il s’était tout d’abord localisé, le culte de Sainte-Macrine se répandit peu à peu jusqu’au fond du Bocage bas-poitevin : à la Gaubretière, notamment, les archives paroissiales nous apprennent qu’il y avait autrefois, dans l’église, une chapelle et un autel dédié à la vierge de Magné, vénérée sous le nom de Sainte-Mesgrine.

(Vendée Historique)

(18) Une tradition locale et fort ancienne, porte que Magrine avait traversé la Sèvre, en un lieu nommé aujourd’hui Pocron près Surimeau, dans la commune de Sciecq, limitrophe de celle de Sainte-Pezenne. — Abbé Picard, ibid., p. 20.

(19) Il existe non loin de Niort, commune de Coulon, une ferme nommée Torigné, On trouve encore : Thorigné, commune du canton de Celles, et Thorigny-sur-le-Mignon, commune du canton de Beauvoir, Deux-Sèvres.

Rappelons ici que le mythe de la femme poursuivie est fort ancien, et qu’il représente surtout la succession des saisons (20).

Comme il fallait s’y attendre, des légendes (dont nous essaierons de retrouver les origines), se sont créées autour de cette personnalité presque divine, — Elles sont racontées de plusieurs manières : l’une qui semble prêter à la sainte un caractère peu commode, et les autres, plus aimables et plus en rapport avec sa bonté si vantée.

Les voici dans leur ingénuité :

I. — Un laboureur conduisait sa charrue attelée de deux bœufs, dans le champ qui entoure la chapelle (l’ancienne enceinte sacrée), et à chaque sillon, il se rapprochait de plus en plus de la muraille de l’antique édifice.

Tout à coup, il entendit une voix, au timbre féminin irrité, qui lui ordonnait de s’arrêter là et de laisser une chaintre (21) entre la chapelle et la terre labourée.

Peut-être le laboureur était-il un esprit fort du temps, un incrédule peu facile à influencer; peut-être enfin ne comprit-il pas. Quoiqu’il en soit, le fait est que, sa versenne (22) finie, il retourna ses bœufs, et vint raser les contreforts du sanctuaire.

Alors, un bras sortit de la muraille, une main saisit la corne du bœuf le plus rapproché, et la lui arracha net.

(20) Loc.cit,, p. 129.

(21) Chaintre, sillon tracé à l’extrémité d’un champ. Du roman Chaint, ceinture; en latin cingere, ceindre.

(22) Versenne : Sillon tracé par le laboureur dans toute la longueur du champ. — Se dit d’un champ labouré. — Ancienne mesure agraire.

Les contes, les légendes, n’ont pas besoin d’être logiques; mais on remarquera que le plus puni dans cette aventure, ce fut le pauvre bœuf, qui, pris par le joug, aiguillonné par son maître, avait été forcé d’obéir, et n’était pour rien dans l’offense faite à la Sainte !

II. — L’abbé Picard rapporte une autre tradition légendaire, sous une forme moins sévère :

« A la Fontaine du Buisson, se lamentait un laboureur désolé, parce qu’en tournant, un de ses bœufs s’était écorné au vieux pied d’aubépine…

Magrine, compatissante, cherche à sécher les pleurs du pauvre homme; elle invoque aussitôt le Dieu qui, seul, opère des prodiges. Et, prenant la corne arrachée, elle la remet à sa place ; l’animal est guéri. » Et le cantique de rappeler le fait, par ces vers de mirlitons :

Si le bœuf mugit quand tu passes,

Bonne Sainte rends par pitié,

Avec ta main pleine de grâces,

Au joug un front humilié;

Si le mal hante ma demeure,

Si dans la fièvre qui l’étreint,

En t’invoquant l’infirme pleure,

Ecoute la voix qui se plaint.

Entends, etc., etc.

Aussi, les anciens tableaux la représentent-ils toujours avec une corne de bœuf à la main, sans oublier le bon laboureur et ses bœufs.

III. — Une ancienne tradition attribuant à la sainte, quelques circonstances de la vie de Sainte-Radégonde, porte que, fuyant les tristes honneurs que lui destinait à sa cour, la brutale convoitise d’un prince barbare, elle aborda miraculeusement à pied sec, dans l’île de Magné ; qu’elle rencontra sur le champ des idoles, un laboureur semant de l’avoine, à qui elle recommanda, comme Radégonde, de répondre à ceux qui la demanderaient : qu’il semait son avoine lorsqu’elle était passée… Peu d’instants après, cette plante étant montée subitement à maturité, cachait parfaitement Magrine aux regards de ceux qui la poursuivaient (23).

IV. — Le quatrième récit est non moins empreint d’une poétique fantaisie : Le laboureur passe toujours près de la chapelle… ; ce n’est pas un bras menaçant qu’il voit sortir de la muraille, mais une jeune femme d’une beauté radieuse qui le prie de s’éloigner; et qui, pour l’indemniser de la perte de son sillon, lui met dans les mains, une poignée de belles pièces d’or, et fait naître dans le champ, une moisson abondante et dorée (24).

Les 3e et 4e modes de variations de la légende, ont été condensés et résumés plus ou moins heureusement, (par ignorance sans doute de leurs diversités traditionnelles), par le peintre Niortais, Bernard d’Agescy, dans son tableau de Sainte-Macrine, qui ornait il y a quelque temps encore, une des chapelles (celle de droite du transept), de l’église Saint-André de Niort.

Ce tableau a dû être fait sous l’Empire. Il est peint dans les gammes claires chères à Guérin, le peintre du tableau célèbre (maintenant au Louvre), qui reproduit le récit de la prise de Troie, fait par Enée à la reine de Carthage.

(23) V. Abbé Picard, Ibid., pp. 27, 28.

(24) La représentation de la divinité solaire comme puissance créatrice, par la roue (rota) du disque du soleil, pleine, évidée, et par son dérivé la Croix gammée ou Swastika, se rencontre très fréquemment dans les monuments antiques; et, par dérivation, la monnaie d’or, par sa forme et sa couleur, a participé à ce mode particulier de résumer la puissance lumineuse créatrice et supérieure. C’est peut-être d’ailleurs par une association de pensées qui a sa source dans une si lointaine et honorable antiquité, que, dans le langage ultra vulgaire, l’idée de payer un service, de donner une récompense, de se créer des partisans, s’exprime par la locution : Eclairer. — Sous toutes réserves !

La sainte, en robe blanche légère et très simple, mais avec la ceinture en haut du buste sous les seins, est coiffée à la grecque, et sa tête est nimbée de rayons lumineux.

Elle retient de la main gauche son manteau de pourpre qui flotte derrière elle en passant sur son épaule droite. Elle fait l’aumône d’une pièce d’or à un vieillard infirme, et reçoit les caresses d’un petit épagneul, qui a l’air de joindre ses actions de grâce à celles de son maître, sans doute aveugle. Le fond du paysage est assez lumineux.

A l’horizon, on distingue une théorie de fidèles et de pèlerins qui se dirigent vers une chapelle. — Le peintre a sans doute eu l’intention de rappeler la troisième version de la légende de Macrine, au second plan de son tableau. Nous y apercevons en effet, le laboureur traçant son sillon avec ses bœufs; et en même temps (c’est là le miracle), on nous montre la partie du champ qu’il côtoie, couvert de blé mûr. Dans le ciel du tableau, trois jolies têtes d’anges, au milieu de nuées assez bien peintes, contemplent la scène avec un recueillement religieusement approbatif.

C’est une belle blonde qui a servi de modèle à l’artiste; sans doute quelque jolie fille de Niort, qui, moins heureuse que deux ou trois autres de nos compatriotes, modèles du peintre d’Agescy, n’a ainsi laissé d’elle que sa charmante image (25).

Dans la chapelle de Sainte-Macrine (commune de Coulon), on constate la présence d’un tableau peint il y a déjà de longues années, par une demoiselle de Cugnac. Il représente la sainte faisant l’aumône. Ce tableau, sans doute une réplique de celui de Bernard d’Agescy, est sans grand caractère artistique. — Dans le vitrail qui garnit le fond de l’église de Magné, on a bien placé une Sainte

(25) Ce tableau est en très mauvais état à l’heure actuelle. Il est placé dans la sacristie, salle du catéchisme de l’église Saint-André.

Une réparation de l’œuvre de notre peintre Niortais, serait absolument nécessaire, pour sa conservation, au moins à titre de souvenir.

- M. Marmuse, notre collègue, a bien voulu nous en offrir la photographie ici reproduite. Nous l’en remercions.

- tableau SAINTE-MACRINE, PAR BERNARD D’AGESCY

Macrine comme on le fait ordinairement pour le patron de l’église ou de la paroisse; mais cette représentation de la sainte, n’offre rien de particulièrement remarquable (26).

Les deux premières formes de la légende de Sainte-Macrine ont été rappelées dans un vitrail de l’église de Frontenay-Rohan-Rohan (Deux-Sèvres), peint en 1853 par M. l’abbé Augustin-Constant Boinot, qui fut curé-doyen, et vice-archiprêtre de Frontenay, du 19 avril 1846 en mai 1859. Il mourut il y a une quinzaine d’années au couvent de La Puye (Vienne), près de la communauté des filles de la Croix de Saint-André, où on utilisa son réel talent de sculpteur et d’architecte.

Prêtre érudit et véritable artiste, il a doté son ancienne paroisse d’estimables travaux de sculpture sur bois et sur pierre, au nombre desquels je citerai : les vantaux et la partie supérieure de la porte latérale de l’église, représentant Saint-Pierre assis, (le patron de la paroisse), — et l’entrée monumentale du cimetière de Frontenay.

Ses essais de peinture sur verre, quoique moins heureux, comme coloris et finesse de touche, n’en dénotent pas moins une véritable entente artistique du dessin, de la valeur des nuances et des formes traditionnelles des personnages représentés. Deux grandes fenêtres en ogive, de la partie nord-est de l’édifice cultuel, et la baie romane au-dessus du grand portail d’entrée à l’ouest, ont été ornées de vitraux peints par ses soins.

Dans une rosace trilobée sculptée, placée à la partie supérieure de la seconde baie à partir de l’autel de Saint-Joseph, — laquelle est consacrée aux images de Saint-Gaudens et de Saint-Hilaire, — l’artiste a représenté, sur fond violet, en buste, la Sainte-Macrine de l’antique tradition populaire. Elle est Vêtue d’une tunique blanche avec ceinture d’or, et d’un manteau bleu, agrafé et bordé aussi d’or. Cheveux blonds et coiffure blanche ancienne. Elle tient à la main droite la macrocère, ou longue carne de bœuf de la légende hiératique (27).

- Gravure – la macrocère

(26) Communication de M. l’abbé H. Montaudon curé de Magné, (ler juin 1908),

(27) La première fenêtre de la partie gauche de l’église représente Saint-Pierre dans la maison de Caïphe, debout, tête nue, les mains jointes et priant. Il est vêtu d’une tunique brune recouverte d’un manteau ou toge bleu foncé. Au fond, une baie, dont le faite est à plein ceintre, supporte une espèce de niche où l’on voit le coq symbolique de la légende dorée. A travers un porche, on distingue trois personnages :

Un homme recouvert d’une toge jaune, un juif vêtu de brun, se chauffant, et la servante de Caîphe, habillée de vert. La scène fait allusion à la renégation de Saint-Pierre; ses traits sont la traduction plus ou moins heureuse d’un portrait de famille. Près des initiales de l’artiste, C. B., on lit la date : 1853. La partie ogivale et l’encadrement de la fenêtre, sont ornés de philactères avec légendes, de feuilles et de fleurs de colorations variées.

En face de l’autel, la fenêtre romane au-dessus de la grande porte d’entrée à l’ouest, contient un vitrail d’une composition assez heureuse :

C’est un Saint-Jean-Baptiste nimbé, tenant la croix, assis sur le bord d’une fontaine où poussent des nénufars et des herbes aquatiques.

Rochers au fond, en paysage. Le Saint est couvert d’une toge brune violâtre, sur son vêtement de toison traditionnelle.

La bordure, fond bleu, composée d’ornements bruns et fleurs de diverses couleurs, contient au faite, un médaillon rond, fond or, avec le chef du Christ; sept têtes de Saints, aussi nimbées d’or, s’espacent pour compléter l’ornementation de la bordure.

On doit encore au ciseau habile de l’abbé Boinot :

1°) La porte latérale de l’église de Frontenay, en chêne sculpté. dont les deux vantaux présentent de délicates et profondes moulures verticales et parallèles. Sur l’imposte plein ceintre, un magnifique saint-Pierre, nimbé, tient un livre ouvert et la clef symbolique. Il est assis dans une haute chaire ornée, avec dais. C’est en somme une excellente réduction, superbement fouillée, du Saint-Pierre de Rome. La statuette repose sur un piédestal supporté par l’image écrasée du démon. Comme fond, un lacis d’oves chantourné, donne au tout, l’ensemble le plus séduisant.

2°) Une élégante porte en pierre, en plein ceintre, et d’une belle hauteur, donne accès au cimetière. Le couronnement et l’architrave, sont sobrement ornés de moulures et d’une grande branche de cyprès posée horizontalement, et d’un naturel parfait. Sur elle s’enroule en trois volutes, un philactère portant l’inscription :

EXPECTO RESURRECTIONEM MORTUORUM

Sur le montant de droite, l’artiste a réuni en un groupe formant cartouche : la trompette du jugement dernier, l’épée de justice et la palme des élus, mis en croix de Saint-André. Une couronne d’immortelles entrelace le tout en son centre.

Le montant de gauche est orné d’une grande croix processionnale, avec draperie tombant de son croisillon. Elle supporte, en son milieu, un livre ouvert, sur la page gauche duquel on lit : Requiem tibi dabit dominus. Après le mot Priez on continue sur la page de droite : Pour l’âme de M. C. Boinot, curé doyen de céans, qui a sculpté cette porte l’an 1856.

3°) Une chapelle funéraire, en forme de rotonde, avec plateforme, à laquelle on accédait par deux escaliers placés extérieurement, de chaque côté. Sur cette plateforme, une croix dont le piédestal était délicatement orné d’un bourrelet formé de deux grosses branches d’épines entrelacées, du plus artistique effet. Pour l’écoulement des eaux de la plateforme, deux grandes gargouilles représentaient :

l’une, l’ange du mal, et l’autre la mort. Cette chapelle, qui se trouvait à l’extrémité ouest du cimetière, en face la porte d’entrée à l’est, a été détruite il y a quelques années, et le piédestal que l’on voit encore dans l’église, a été seul conservé. Le reste a été malheureusement brisé, et a servi à paver la route.

V. — L’abbé A. Largeault, dans sa Légende populaire de Sainte-Pezenne et de Sainte-Macrine (28), rapporte aussi que l’on raconte que Sainte-Macrine, toujours poursuivie, aborda à pied sec, dans l’île de Magné. Un pont de pierre construit en un clin d’œil sur la Sèvre, au gué de Mennevault, lui en avait facilité le moyen (29).

On voit que ces récits se ressemblent beaucoup par un côté, et sont calqués sur un même thème. Ils reproduisent le fond de la légende ecclésiastique du XIe siècle. C’est toujours un persécuteur, un séducteur, qui poursuit les saintes et en veut à leur chasteté ; elles prennent la fuite et sont miraculeusement sauvées.

La dernière légende présentée par notre auteur, ne diffère pas des autres sous ce rapport ; seulement la merveille est peut-être plus grande encore. — Qu’on en juge :

— Depuis de longues années — en ces temps barbares inconnus de l’histoire, le bienheureux Père Maxire servait Dieu sur les bords solitaires de la Sèvre (30). Il habitait depuis de longues années la cabane de rouches et de branchages qu’il avait dressée de ses mains au penchant de la colline, à côté de l’église rustique construite en bois.

— D’un bout à l’autre de la vallée arrosée par la Sèvre, de la source à l’embouchure, les peuplades chrétiennes vénéraient le bienheureux Père Maxire comme un saint, et le consultaient comme un oracle.

— Non loin de l’ermitage du vieil anachorète, plus haut sur la rive opposée, deux jeunes vierges, sœurs, Pezenne et Macrine vivaient ensemble à l’ombre d’un petit monastère caché dans le feuillage et la verdure.

(28) Melle. Imp. Lacuve, 1896.

Voyez aussi : Légende de Sainte-Pezenne et de Sainte-Macrine, vierges-martyres, près Niort, dans la Revue de l’Ouest, n° des 4 et 6 juillet 1893.

(29) Lary, Mémoire [sur deux voies romaines secondaires inédites] lu à la séance générale de la Société de Statistique, dans les Mém, de la Soc, de Stat. des Deux-Sèvres. 1ère série, t. V (1841), p. 31.

(30) Saint-Maxire n’est point un saint local, ayant vécu et étant mort dans le pays, comme voudrait le faire croire la légende et comme on la imprimé dans une histoire sérieuse.

L’appellation onomastique de Maxire, orthographiée aussi Macire, Massire, est la forme romane du nom d’homme hébraïque Mathias, diminutif lui-même de celui de Mathathias (don du Seigneur), Saint-Mathias, apôtre, honoré le 24 février, et dans les années bissextiles, le 25, est en effet titulaire de l’église paroissiale de Saint-Maxire, Deux-Sèvres.

Pour donner corps à la fiction, l’abbé Largeault semble tout disposé à placer l’habitation de nos saintes, au lieu-dit Milan (31), commune d’Echiré, en face d’un petit promontoire où s’élèvent encore les ruines imposantes du château Salbart (32).

— Un matin, à l’époque du solstice d’été, Saint-Maxire, agenouillé à la porte de sa cellule, priait. Tout à coup, une immense clameur partie du cours supérieur de la Sèvre, éclata dans l’air comme un sinistre signal :

— « Salbart ! Salbart ! »

— L’anachorète est sorti de son extase, il se relève en frémissant, et son œil troublé consulte l’horizon. Colons, bêtes de somme, pâtres, troupeaux, marchands, pèlerins, voyageurs et chariots, tout dans les champs et sur les chemins, se sauve en désordre, et cherche un refuge où il peut.

— Seules, au milieu de l’affolement général, deux jeunes femmes fuyaient en toute hâte, à travers les plaines désertes, en se donnant la main.

— Bientôt, au milieu d’un tourbillon de poussière, Maxire put reconnaître des hommes à cheval, armés, nombreux, toute une troupe.

— « C’est lui ! C’est Salbart et ses gens d’armes ! Le terrible Salbart dont le sombre donjon se dresse sur la hauteur, par-delà ces coteaux ! (33)

(31) C’est là qu’était située l’antique yilla de Milon que Clovis donna à Saint-Maixent en 507 (Mabill, Act. S. S. ord, S. Bened., t. I, p. 579), après la bataille livrée à Âlaric, près de Poitiers, dans le campus Vogladenais,

(32) Baugier, Le Château de Salbar, dans les Mém, de la Soc. de Stat. des Deux-Sèvres, « 1ère série, t. V (1841), pp. 65-74;

— Ch. Arnauld, Monuments religieux, militaires et civils des Deux-Sèvres, pp. 145-150; — Em. Espérandieu, Le château Salbart, dans les Paysages et Monuments du Poitou, photographiés par J. Robuchon, livraisons 168-169, pp. 27-38.

(33) L’idée de faire un nom d’homme du nom de Salbart n’est pas une invention purement romanesque. Un de nos plus érudits historiens poitevins a écrit que « la villa donnée par Clovis au saint abbé Maixent, usurpée par quelque noble franc, sans doute par Salbart, et passée par conquête ou autrement au pouvoir des Parthenay, devint entre leurs mains une châtellenie dans laquelle était compris Milon, premier chef-lieu de ce domaine. (Cf. A. Richard, arch. de la Vienne, Etude critique sur les origines du monastère de Saint-Maixent, p. 45.

La conjecture émise par le savant archiviste est certainement très admissible : le terrible personnage de notre légende serait par suite moins imaginaire qu’i| semble au premier abord.

— Le voici, l’air menaçant, qui marche à la tête de sa troupe de mécréants, pillards, tueurs d’hommes et d’enfants, ravisseurs de femmes !

— Ils accourent rapides comme la flèche, et tout à l’heure ils auront atteint les fugitives.

« Malheur !» — Et en poussant ce cri de suprême détresse, le vieillard éperdu a tendu vers le ciel ses deux bras suppliants. — Saint-Maxire, plein de force, inspiré, rajeuni, redresse sa haute taille, et, comme autrefois Moïse au bord de la mer Rouge, d’un geste puissant, il lève son bâton sur le fleuve qui coule à ses pieds.

— Aussitôt, les eaux dociles à son commandement, s’accumulent; elles s’amassent en forme d’une montagne.

Puis, changeant brusquement de direction, elles se jettent à gauche, et prennent leur route vers le midi. Un lit neuf se creuse spontanément devant elles, et elles s’y précipitent avec fracas.

— L’onde qui roule impétueuse et mugissante s’avance sans relâche du côté des cavaliers. Toujours en avant, le farouche Salbart anime ses compagnons du son de sa trompe.

— Encore un peu, et les soudards aux casques coniques en fer poli s’empareront des deux fugitives, qui, épuisées de fatigue, gravissent avec peine le coteau escarpé où s’élèvera plus tard la bourgade de Sainte-Pezenne.

— Mais le fleuve merveilleux a grossi ; il s’est enflé d’une manière prodigieuse, et il approche, il approche en grondant.

— Au moment où, une dernière fois, Salbart et les siens relançaient leurs coursiers sur les pas des jeunes vierges, le fleuve crève et une immense nappe d’eau, barrière infranchissable, s’épand au-devant des chevaux effrayés qui se cabrent, et qui, à demi-submergés, s’efforcent de revenir en arrière.

— Salbart n’a pas reculé ; brandissant sa lance, écumant de rage, blasphémant, il brave du sein des flots l’élément déchaîné contre lui.

— Sainte-Pezenne et Sainte-Macrine, sauvées par ce prodige, tombent à genoux sur le haut de la colline et rendent grâce à Dieu. Et bien loin, au-dessus des rives de la Sèvre, on voyait encore Saint-Maxire, qui, le bras levé, tenait toujours son bâton étendu sur le fleuve.

Depuis ce temps, la Sèvre au lieu de se diriger, comme aux temps primitifs, par la vallée du Puysac, vers Villiers-en-Plaine et Lesson, est passée par Sainte-Pezenne et Niort (34).

Et, dans l’ancien lit, maintenant desséché, l’herbe pousse et les moissons croissent; les pâtres y font paître leurs troupeaux, et le laboureur y conduit la charrue en chantant.

Constatons donc à nouveau, que ces récits restent au fond toujours les mêmes, bien qu’ils placent le théâtre du miracle sur un point différent.

Le sanctuaire où reposaient autrefois les reliques de Sainte Macrine s’élève sur le plateau qui a pris le nom de Butte Sainte-Macrine ; il est mentionné dans le cartulaire de Saint-Cyprien de Poitiers (35) dès le Xe siècle (en 936 ou 937).

(34) Juste en face du coude que forme la Sèvre en accostant Saint-Maxire, s’ouvre la grande vallée qui limite le bourg du côté du nord.

Cette vallée, appelée vallée du Puysac, se bifurque au niveau de la ferme de la Couture : la branche septentrionale, plus courte, se dirige vers Villiers-en-PIaine ; l’autre branche se prolonge fort loin, jusque vers les pentes de la butte de Lesson, dans le département de la Vendée. — « C’est l’ancien lit de la Sèvre », disent les gens du pays; comme preuve, ils citent la tradition locale.

(35) Léon Faye, Recherches géographiques sur les vigueries du pays d’Aunis, dans les Mém. de la Soc, des Ant. de l’Ouest, 1ère série, t. XII, (1847), p. 383; — Redet, Arch, hist du Poitou, t. III, pp. 325-429.

VI — Sainte-Macrîne fuyait devant Gargantua, dit M. L. Desaivre, montée sur une mule ferrée à l’envers. La bête, harassée, s’arrêta dans l’île de Magné, près d’un champ où des paysans semaient de l’avoine. Macrine, se fiant à la miséricorde divine, les pria de dire à tout venant qu’elle a passé le jour qu’ils mettaient leurs grains en terre.

— Grand étonnement des laboureurs en trouvant, le lendemain, leur avoine mûre ; ils reconnaissent à ses œuvres, l’envoyée du Seigneur, et quand survint Gargantua, ils se hâtèrent de lui apprendre que l’avoine n’était pas née lors du passage de la sainte.

Le géant abandonne sa poursuite, mais avant de revenir sur ses pas, il nettoie ses sabots; alors, le tertre de la Garette et celui où s’éleva depuis la chapelle de Macrine, apparurent pour la première fois au-dessus de la vallée.

Gargantua est un dieu celtique, dont les apôtres du christianisme avaient intérêt à faire perdre le souvenir.

Les monuments qui lui étaient dédiés ont reçu des désignations nouvelles quand on n’a pu les détruire, tout comme les fontaines sacrées des Druides sont disparues sous des vocables de saints.

Gargantua n’était pas toujours de bonne humeur, comme on pourrait le croire. On raconte, en effet, qu’il dévora un jour un troupeau de bœufs que gardait une pauvre vieille. Nous connaissons l’effroi qu’il causait à Sainte-Macrine, et Jésus-Christ lui-même le redoutait, croyaient les bonnes et simples âmes de nos ancêtres.

Depuis qu’il est prouvé, dit M. Desaivre, que le nom de Gargantua est antérieur à Rabelais, il semble bien permis d’en faire un Dieu gaulois (36).

Par Gargantua, le mythe solaire est parvenu jusqu’à nous; moins heureuse, la Phœbé gauloise n’a pas traversé le Moyen-Âge.

(36) V. Recherches sur Gargantua en Poitou, avant Rabelais, Ibid., pp. 16 à 23. — Là encore est rappelé le mythe de la femme poursuivie, fort ancien, et qui représente la succession des saisons. — Gosier; en celtique, se traduit par l’expression gargaden, qui s’exprime en patois poitevin par garganac, garganit, garganet, gargate; en espagnol, par garganta, d’où est venu Gargantua, le type de férocité et de la gloutonnerie monstre, de notre vieille divinité gauloise, emprunté peut-être à d’autres mythes étrangers, et dont le culte se traduisait par des hécatombes de bœufs et d’autres animaux.

Rabelais, de toute évidence, a pris pour type de son géant Gargantua, le Gargantua de la légende poitevine. En adoucissant l’appétit sanguinaire du type primitif, il en a cependant consacré et conservé le souvenir.

D’après Rabelais, en effet : « Lui furent ordonnées 19,913 vaches de Paulille (Poitou ?) et de Brehemond y pour l’allaicter ordinairement. »

N’oublions pas qu’au XIe siècle, le culte du soleil avait encore de nombreux adeptes.

En remontant aux plus anciens cultes autochthones de nos contrées, nous rencontrons le coq, comme symbole religieux solaire, qui était connu bien avant les Romains, les Gaulois et les Celtes. D’après M. Marcel Baudouin {Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, 20 juillet 1908, n° 450, p. 95), on en trouve en effet la trace, jusqu’à l’époque des Menhirs, antérieure notablement à l’âge du fer et même à l’âge du bronze.

En Bretagne le coq était tabou, depuis la plus haute antiquité, et César nous apprend que de son temps encore, les Bretons en élevaient, mais n’en mangeaient pas. Sur des monnaies Gauloises, on voit un cheval galopant, et au-dessus de sa croupe, se trouvent indifféremment : une roue solaire, un s, une sorte de roue flammée, un coq. Le coq était donc bien considéré comme un oiseau solaire, et par conséquent comme un symbole de nature religieuse (37).

(37) A l’époque Gallo-romaine, il accompagna fréquemment les représentations si répandues du Mercure gaulois.

Les chrétiens à leur tour l’adoptèrent ; et pour eux, il symbolisait le lever du jour, et par suite, la résurrection.

En somme, c’est par l’antiquité et par l’universalité de son caractère symbolique qu’il faut expliquer la prédominance finale du coq. On ne saura probablement jamais sur quels clochers parut pour la première fois le coq des chrétiens ; mais, c’est sûrement dans un pays où il avait été jadis plus spécialement vénéré par les paysans, étant donné qu’en matière religieuse, ce sont surtout les morts qui parlent.

A Rome il était l’une des victimes divinatoires ordinaires.

Rappelons que le Coq tabou, animal consacré, était l’objet d’un sacrifice lors de l’érection des menhirs, comme plus tard lors de celle des Dieux Termes.

La coutume du Coq tabou se retrouve dans nombre de traditions populaires, indiquant que cet oiseau était un animal tutélaire, écartant les génies malfaisants; par exemple : Sacrifices de coqs et poules, lors de l’érection des maisons neuves, etc., — addition du Coq sur les serrures des poulaillers; — peinture à la chaux de coqs sur les fermes à côté des Croix latines tutélaires, etc., etc.

A Prahecq (Deux-Sèvres) il était d’usage, le jour de Pâques, de célébrer le renouveau de l’année, par le sacrifice d’un coq à l’occasion de la fête populaire du Tir jau (38).

Sous les halles ou sur la place publique, un malheureux coq était attaché par une ficelle à un piquet, et des jeunes gens exerçaient leur adresse en le lapidant sans pitié. La victoire et le coq étaient acquis à celui qui lui avait donné le coup fatal.

Sous le couvert de ces traditions sur notre bon génie poitevin, dont les origines paraissent, au premier abord, si obscures et bien difficiles à retrouver, se cache un réel fond de vérité, révélateur de leurs causes efficientes. Nous allons en rechercher la genèse, en procédant du connu à l’inconnu, et par comparaison.

Au lieu dénommé actuellement Sainte-Macrine, un temple payen existait très certainement aux temps gallo-romains, ainsi que l’atteste sa dénomination elle-même.

Ducange nous apprend en effet que : Macrona, porticus, ut videtur, aut solarium in longum porrectum, testudinalum et cameratum : quasi makrôn dictum. — Il ajoute : Priore loco andrôna seu locum viris destinatum fuisse macronem docel, ex quo Wolfius, œdem esse, ubi Catechumeni institucbantur, perperam putavit cum idem sit Macron, ac Andron, de qua voce suo loco egimus.

(38) Jau, du roman Gal, Gauss ; en latin Gallus.

Cette Macrone (macrona), dont les ruines subsistèrent longtemps après la, chute du paganisme, ainsi que l’atteste la dénomination de Champ des idoles, qui lui fut substituée, était primitivement un long portique (macros, long), une galène ouverte, dont le comble était soutenu par des colonnes ou des arcades; c’était un lieu exposé aux rayons du soleil, mais muni d*un toit en dôme voûté s’étendant dans toute la longueur du monument. C’était sans aucun doute l’endroit où s’accomplissaient les sacrifices chers à la divinité; de là ce nom de sancta Macrona, sancta Macrina, d’où Sainte-Macrine, par adaptation ultérieure.

Il est possible en outre, qu’avant ou après sa désaffectation en chapelle, cette partie du lieu consacré servit de lieu de réunion pour les catéchumènes.

Notons maintenant :

1°) Le rappel dans la légende de Sainte-Macrine, des actes de violence ou de pitié sacrée, caractérisés par l’appréhension du bœuf, et l’arrachement ou la remise en place de la corne, par la soi-disant sainte, ou génie du lieu;

2°) La persistance de cette image d’un geste tout spécial, traversant les siècles sous les deux premières formes, pour être attribué comme l’apanage de Sainte Macrine, sainte locale, dont le nom rappelle l’idée dominante de l’acte hiératique qu’on lui prête : sancta Macrinu, la sainte à la longue corne : Makrôkeras (39).

(39) Macrocère, du préfixe : macro et de kéras, corne. — Terme de zoologie; qui a de longues cornes ou antennes. — Terme de botanique : qui a un éperon en forme de longue corne.

Mais, à quelle divinité était donc dédié le temple primitif ?

D’après ce qui précède, le culte qui se célébrait jadis en ces lieux consacrés, était à n’en pas douter, celui du soleil, de l’élément générateur, personnifié d’abord par Gargantna, la divinité celtique ou gauloise qui, aux temps primitifs avait ses autels dans l’île de Magné, et peut être assimilée à Teutatès, le Dieu cruel des sacrifices sanglants. Ce culte croyons-nous, fut remplacé au temps de la conquête romaine, par celui de Mithra, détrôné lui-même au IIe siècle par le culte de la Magna Mater ou de Cybèle, la déesse aux tauroboles. — Un souvenir lui est conservé par le nom de Materna, Malrina, donné à Macrine.

Mithra ou Mithras, divinité ou ized des anciens Perses, était subordonné à Oromaze (Ormuzd), le meilleur principe, qui avait pour rival le démon Ahriman, ou Dîeu du mal. Mithras tenait le milieu entre ces deux raisons d’être de la doctrine de Zoroastre, qui vivait cinq mille ans avant la guerre de Troie. Pour l’un, ce mage enseigna des sacrifices, des prières et des actions de grâces; pour l’autre, des cérémonies lugubres, destinées à étourner les maux.

Les grecs, puis les romains à l’époque où tous les cultes orientaux firent irruption dans l’empire, ont considéré Mithra comme une divinité solaire. C’est en réalité une personnification d’Ormuzd, comme principe générateur, et comme image de la fécondité qui perpétue et rajeunit le monde.

On figure cette divinité, ministre d’Ormuzd, sous la forme d’un jeune homme avec un bonnet phrygien, une tunique, et un manteau sur l’épaule gauche; il est armé d’un glaive qu’il plonge dans le cou d’un taureau, représentant le taureau Aboudad (40), dont le sang doit produire les animaux et les plantes utiles; ce qu’on explique en disant, que pour rendre la terre féconde, le soleil la perce de ses rayons. Le serpent, image d’Ahriman, est couché traîtreusement sous le taureau, qui est entouré par les deux crépuscules, sous la forme de jeunes Phygiens, tenant un flambeau ayant la forme d’une corne de taureau.

Ces bas-reliefs reproduisent souvent les inscriptions :

DEO SOLI INVICTO MITHRE – et – NAMA SEBESIO

Bas relief Borghèse (Musée du Louvre) – Fig. 5086 Art. Mithra

(Dict. des ant. grecques et romaines). Cliché communiqué par la maison Hachette.

(40) Le taureau Aboudad, qui, contient les germes de toute vie physique, ne fut pas plutôt créé par Ormuzd, qu’il fut mordu et tué par le serpent d’Ahriman. De l’épaule du taureau sortit le premier homme, Kaiomorts, et les différentes parties de son corps donnèrent naissance aux animaux et aux plantes utiles.

De nombreux monuments, qui sont tous pareils et datent de la décadence, se rattachent au culte de Mithra.

Un bas-relief du Musée britannique nous montre une figure qui est à tort prise pour une Victoire, maïs qui est en réalité une sorte de Mithra féminin, égorgeant le taureau, comme le véritable Mithra.

Le culte de Mithra qui s’était introduit et établi à Rome dès l’an 67 av. J. C, d’après certains auteurs, et vers l’an 101, d’après d’autres, se répandit plus tard dans certaines régions de la Gaule, notamment en Bas-Poitou, et il obtint une grande faveur sous le règne de ommode. On célébrait en son honneur des fêtes nommées Mithriaques, dans lesquelles on immolait dit-on, des victimes humaines. Tout y inspirait la crainte et la terreur, et les épreuves des initiations étaient si rigoureuses, que le récipiendaire y succombait souvent. Ce culte fut détruit au IV° siècle, au temps où dom Chamard fait précisément vivre sainte-Macrine.

Les auteurs ne sont pas d’accord sur l’origine des fêtes mithriaques ou du soleil, qui se célébraient chez les romains à différentes époques de l’année; et plusieurs, au lieu de la chercher chez les Perses, pensent que ces fêtes venaient de Chaldée et qu’elles avaient été instituées pour célébrer l’exaltation du soleil dans le signe du Taureau, au renouveau des forces de la nature (41).

Le principal agent de la propagation du culte de Mythra fut certainement l’armée, et l’on peut affirmer que le mithriacisme resta toujours et avant tout, un culte militaire.

En Espagne, on ne le rencontre guère que dans la région du nord-ouest, où une légion fut longtemps maintenue pour contenir les montagnards des Asturies et de la Galice.

Dans les provinces de l’ouest de la France, l’action de l’armée n’a pu s’exercer que directement par l’intermédiaire des vétérans ou des officiers devenus administrateurs; mais le mithriacisme s’est servi aussi d’autres missionnaires; on sait, en effet, que depuis le début de l’Empire, il se produisit en Occident, une véritable diaspora syrienne, parallèle à celle des Juifs.

Dans l’ouest de la Gaule, on n’a relevé que très peu de vestiges du culte persique. Sa tradition imposait aux mithriastes l’obligation d’établir leurs sanctuaires dans des grottes, et de préférence dans celles où jaillissait une source. A défaut d’une véritable caverne, ils aimaient au moins à bâtir leurs temples au milieu des rochers ou sur le flanc des collines, (comme dans l’île de Magné, à Sainte-Pezenne (Taurinus), etc.), où se trouvaient de l’eau en abondance ou des fontaines.

La religion mithriaque adopta dans les diverses provinces, les Dieux qui y étaient honorés, en les faisant rentrer dans son système doctrinal; c’est ce qui explique que chez nous, nous retrouvons dans la légende de notre Sainte, des réminiscences des cultes les plus divers, y compris celui du géant Gargantua. C’est ainsi qu’elle fit probablement alliance avec le culte de la Mater Magna, qui introduisit dans sa liturgie la cérémonie du taurobole.

(41) Quoi qu’il en soit, il est certain qu’au temps où le culte de Mithra était établi à Rome (dès l’an 101) et même beaucoup plus tard, il n’était pas encore connu en Egypte et en Syrie. Tertullien, en traitant des mystères de Mithra, parle d’une espèce de baptême qui lavait les initiés de toutes les souillures que leur âme avait contractées jusqu’alors. Il parle aussi d’une marque qu’on leur imprimait, d’une offrande de pain, et d’un emblème de la résurrection, qu’il n’explique pas en détail. Dans cette offrande, on présentait un vase d’eau avec le pain; et il dit ailleurs qu’on présentait aux initiés une couronne soutenue sur une épée, mais qu’on leur apprenait à la refuser en disant :

« C’est Mithra qui est ma couronne ». Porphyre, qui était à Rome en 263, nous rapporte que dans les mystères de Mythra, on donnait aux hommes le nom de lions, et aux femmes celui de hyènes; que les ministres supérieurs portaient le nom de père, et les inférieurs, ceux d’aigle, d’éperviers, de corbeaux, etc.

Avant d’étre reçu au rang des adeptes, on faisait subir aux initiés des épreuves pénibles et rigoureuses. Entr’autres, on leur imposait un jeune austère de cinquante jours, une retraite de plusieurs jours dans un lieu obscur, des bains dans l’eau froide et dans la neige, et quinze fustigations, dont chacune durait deux jours entiers.

Les prêtres de Mythra se déguisaient sous la forme de divers animaux féroces; et ceci n’était pas une pratique nouvelle à Rome, car il se passait quelque chose de semblable dans les mystères d’Isis.

(V. 1e Dict. universel, hist. et critique des mœurs, etc., par une société de gens de lettres. — à Paris, J.-P. Costard, lib. rue Saint-Jean de Beauvais. M. DCC. LXXII; 2° Dict. des Antiquités grecques et romaines, de Ch. Daremberg, Edm. Saglo et Ëdm. Pottier).

Ce panthéisme solaire était d’ailleurs soutenu par les Empereurs dont il favorisait la politique, et faillit, sous Aurélien, devenir la religion officielle de l’Etat romain (42).

Malgré cette déviation de culte, c’est à tort qu’on a prétendu rattacher le taurobole (taurobolium) au culte de Mithra. En Occident, cette immolation n’a été pratiquée qu’en l’honneur de la Magna Mater. Mais elle a été probablement empruntée par les Romains aux temples de Cappadoce, où son caractère s’était modifié sous l’action des croyances mazdéennes (43).

D’après ce qui précède, il est permis de croire que le culte de Mithra, avec ses sacrifices de jeunes taureaux, introduit en Bas-Poitou, par les vétérans espagnols, fondateurs de la station romaine d’Epannes, se transforma ensuite, au IIe siècle, en celui de Cybèle, sous Antonin-le-Pieux, qui imposa, pour ainsi dire, cette dernière religion en Gaule à cette époque, avec ses tauroboles, qui se pratiquaient dans les sanctuaires de Magné (ou de la Magna Mater), de Tauriacus, de Sainte-Macrine, etc. (44)

(42) V. Ibid., Dict. des Antiquités grecques et romaines.

(43) Le Taurobole était un sacrifice expiatoire, dans lequel le prêtre se faisait arroser du saug d’un taureau immolé à Cybèle (Magna Mater), — Ces sortes de sacrifices ne furent adoptés à Rome que sous le règne d’Antonin-le-Pieux, vers le milieu du IIe siècle, et ils furent aussitôt introduits en Gaule.

(44) G. Boissier. Fin du Paganisme, Hachette, 1894, p. 236. Amas considérables de débris brisés et martelés, découverts en 1618, en bâtissant la façade de Saint-Pierre-de-Rome. Ils provenaient d’autels érigés en souvenir des sacrifices tauroboliques fréquents, surtout à partir du règne de Gratien, (empereur d’Occident, en 375).

Cf. : Champ ou Cimetière des idoles de l’Ile de Magné.

Le Taurobole, cérémonie purificatoire, était une sorte de baptême ou de régénération par le sang. On creusait pour le sacrifice un fossé profond, que l’on couvrait de planches trouées en plusieurs endroits. Sur ces planches était étendu le taureau destiné au sacrifice. Le prêtre, vêtu d’une robe de soie et la tête couverte de bandelettes, se plaçait dans la fosse au-dessous de ces planches; et, pendant qu’on égorgeait la victime, il se tournait de tous côtés pour recevoir sur ses habits le sang qui en découlait. Il sortait de la fosse tout couvert de sang, et le peuple se prosternait devant lui comme devant une divinité; ces habits ensanglantés, qui inspiraient la plus profonde vénération, étaient conservés comme un objet sacré. — Lorsqu’il était procédé à un Taurobole pour la santé de l’empereur ou des membres de sa famille, on enlevait les cornes du taureau, et un prêtre les transportait au Vatican. A la suite des cérémonies de ce genre, on édifiait un autel qui recevait les cornes et la tête de l’animal sacrifié. (Cf. : Encyclop. de Larousse. — Dict. des ant. Grecques et Romaines, etc.

Dans la légende de Sainte-Macrine, nous constaterons le rappel du souvenir de ces diverses phases de religiosités payennes, qui eurent leurs multiples manifestations par périodes successives.

D’après le savant M. Lièvre, ce sont des soldats romains, des légionnaires, qui ont introduit le culte de Mithra en Poitou, où d’ailleurs il fut peu répandu. Néanmoins, B. Fillon aurait, paraît-il, constaté son existence indéniable à Saintes, par l’inspection attentive des précieux restes de ses antiques monuments lapidaires.

Ajoutons aussi qu’entre Maurepas et Malécot, à l’est de la ferme de Torigné, Taurinm, Taurinicus, non loin de Sainte-Macrine, près de Coulon et de la colonie romano-espagnole d’Epannes, on a trouvé il y a quelques années, en 1880, un crochet d’aruspice, qui nous confirme qu’il y avait là un centre religieux où s’accomplissaient sans doute les rites sanguinaires des cultes payens de Mythra ou de Cybèle (45). L’existence de ce culte nous paraît enfin attestée : par le ressouvenir dans la légende de notre sainte, du mythe ou symbole de la corne qui lui est pour ainsi dire consacré, et les survivances des lieux dits que nous venons de rappeler : Taurinus, Tauriactis, Tauriniacus, Torigné, Torigny, Taurigné, etc.

La genèse et l’époque où prit naissance la légende, nous sont ainsi révélées par toutes les circonstances de faits que nous venons de rappeler, et dont nous reconstituons les éléments, par les traditions populaires qui les concernent.

(45) Cf. : Lettre de Salomon Reinach, Bull, des Ant. de l’Ouest, 2e trim. 1896, p. 288.

Nous pouvons, dès maintenant, en tirer les conclusions et déductions suivantes :

1°) Le rappel, dans l’une des légendes de la sainte poitevine, du Dieu gaulois Gargantua, nous reporte aux temps ante-gallo-romains de notre histoire;

2°) L’origine du nom de notre sainte a peut-être sa source dans celui de l’ancien temple et de son portique sacré, la Macrone, où s’accomplissaient dans les derniers temps du paganisme en Gaule, les rites, les mystères et les sacrifices chers à Mythra et à Cybèle. Ce fut pour le peuple crédule, nous le répétons, le lieu saint par excellence, (la Sancta-Macrona, d’où Sainte-Macrine), qui fut considéré plus tard comme un être de raison, et auquel la croyance populaire donna ensuite une personnalité, sous le nom de Sainte-Macrine. Le peuple se souvenait en effet, qu’en ces lieux, près de l’antique Macrona où la légende fait se réfugier la sainte poursuivie par le chef barbare, de jeunes vierges néophytes d’une religion proscrite par les empereurs romains, avaient trouvé un abri sûr et une protection efficace.

C’est là d’ailleurs que l’abbé Picard, dans sa notice sur Macrine, fait mourir la sainte près du cimetière des idoles, au centre des trois fontaines sacrées (46), parmi les ruines romaines, sur le bord de l’antique voie qui joignait l’Armorique au pays des Santons, vis-à-vis le dolmen qui s’élevait au midi, de l’autre côté de la rivière, là où est aujourd’hui la ferme de Pierre-Levée (47), et non loin aussi des dolmens d’Amure.

(46) Le culte des génies des eaux, multiplié à l’infini parmi les campagnes de la Gaule, y constituait la religion du peuple. Chaque source avait sa fée, sa dame, dont l’influence se faisait sentir à tout instant. Par le culte des martyrs, le christianisme, religion universelle, prolongea en quelque sorte les religions locales. C’est ce qui eut lieu pour Sainte-Macrine.

Le païen cherche un protecteur plus proche, plus familier que Dieu, telle la fée de la source voisine,… à moins que ce ne soit le martyr qui s’est laissé trancher la tête tout auprès, et dont le tombeau voit tant de merveilles. (Cf. Dufourcq : Le christianisme des foules), Bloud, 1903, pp. 28, 35, 44. — Frontenay-Rohan-Rohan a sa Fontaine de la mariée, où, le jour de la noce, la jeune épouse vient en compagnie de son mari et de ses invités, boire de l’eau bienfaisante de la source, pour avoir de beaux enfants et du lait abondant.

Le culte des eaux étant un culte païen, l’église l’a proscrit et s’est appliquée à le faire disparaître; mais quelquefois, elle a rencontré des obstacles insurmontables; alors, ne pouvant le détruire, elle l’a modifié et transformé, comme à Sainte-Macrine.

(47) Cf. Intermédiaire des Chercheurs et Curieux, 30 juill. 1908, n° 1191. — Le Cimetière des Idoles de l’Ile de Magné.

3°) Le culte de Mithra ou de Cybèle, ne nous est-il pas révélé, nous le redisons, aux lieux dénommés Tauriniacus, Tauriacus sur la rive droite de la Sèvre, — (comme en diverses autres localités de notre contrée, où avaient incontestablement lieu des sacrifices de jeunes taureaux selon les cérémonies et les formules consacrées), — et où vinrent se réfugier Sainte-Colombe, Sainte-Macrine et Sainte-Pezenne (sancta Pecina);

4°) La proximité du sanctuaire, de la colonie espagnole d’Epannes, ne peut-elle pas aussi nous faire admettre la survivance de tradition d’une jeune vierge d’origine espagnole, vouée au culte de Cybèle, devenue chrétienne et poursuivie par ses anciens coreligionnaires, ainsi que ses compagnes Pezenne et Colombe, du sanctuaire de Taurinus.

Le souvenir de son office de camilla des prêtres sacrificateurs du taureau, dans les tauroboles, a survécu dans l’esprit de nos populations, sous la forme de la légende de la corne arrachée, ou miraculeusement remise; et elle est devenue pour nous la sainte à la longue corne, (la macrocère sacrée), — Sainte-Macrine enfin, la sainte du IVe siècle, l’anachorète contemporaine des voies romaines de la contrée, dont on lui attribue (48) la construction.

(48) La domination romaine a laissé de nombreuses traces dans le pays. A Frontenay-Rohan-Roban, la fontaine de Neron est devenue, la fontaine de Nérain, d’Hérain, et d’Héron, à mesure que le sens primitif de sa désignation a échappé au vulgaire.

5°) Le geste de la corne arrachée pour violation du sanctuaire, ou replacée miraculeusement, ne reste-t-il pas comme le témoin de la tradition fidèle d’une antique coutume religieuse d’offrande aux dieux après le sacrifice, qui vient éclairer et compléter notre compréhension de la véritable nature morale, raison d’être et explication, de cette croyance persistante en une Sainte-Macrine réelle, dont l’existence néanmoins est toujours problématique.

6°) La pièce d’or de la sainte, et la féerique moisson, ne sont-elles pas les témoins fidèles de la puissance solaire fécondante, attribut du Gargantua gaulois, de Mythra et de la Mater Magna ? — Materna, Matrina, c’est notre Macrine.

Etant donnés ces faits, nous pouvons supposer sans audace, que les peuples anciens de la Gaule Poitevine catéchisée, ont été d’autant plus enclins à garder précieusement leurs croyances légendaires, que, pour l’apaisement des esprits, le clergé du IIIe siècle jugea sage et prudent de conserver leurs souvenirs, aux lieux connus pour leur réputation sacrée et leurs anciennes attributions, et de les consacrer à la religion chrétienne, sous un vocable de saint.

Ainsi fut-il fait à Sainte-Macrine, dont on établit comme patronne, — soit un être imaginaire ne rappelant que de lointains souvenirs d’un culte disparu, ou une nouvelle sainte, la vierge de la macrone sacrée devenue chrétienne, dont la légende se forma des traditions d’antan accommodées aux doctrines du christianisme ; soit enfin, (à une époque indéterminée), la Sainte-Macrine d’Orient, dont le nom se prêtait à une assimilation facile à faire accepter, dans un sanctuaire révéré par des populations ignorantes, crédules et pleines d’une foi nouvelle, docile et zélée. — Les légendes ont en réalité leur source, dans des traditions anciennes pt profondes.

Les gens de Frontenay se rendant en pèlerinage à Sainte-Macrine, disaient jadis : Nous allons aux saints, traduisant, rappelant inconsciemment ainsi, les antiques habitudes d’hommages déférés par leurs ancêtres, aux successives divinités qui avaient fait l’objet de leurs cultes.

Bien qu’en la bonne compagnie, on ne saurait critiquer les absents, il convient je crois cependant de rappeler ici, que les grands Bollandistes sont muets sur notre Macrine, comme sainte d’origine poitevine ayant eu une existence réelle. N’oublions pas aussi que ce n’est que sur une simple tradition populaire que sa vie fut écrite par des religieux de Saint-Maixent, (?) vers le milieu du XIe siècle, d’après des contes de veillées plus ou moins dénaturés (49).

L’abbé Auber dans sa vie des saints de l’église de Poitiers, a passé sous silence, la vie et la légende de Sainte-Macrine (50). M. de Chergé en a fait une sainte agricole.

En réalité, la Sainte-Macrine honorée le 6 juillet, au temps de la période des anciennes fêtes solaires du mythe de Gargantua, transformé en ceux de Mythra et de Cybèle, n’a eu qu’une existence problématique, virtuelle et toute d’imagination populaire, même si l’on peut admettre la version d’une camilla du culte de la Mater Magna, devenue chrétienne (51). Elle a joui ainsi des bénéfices moraux d’un hermétisme tout spéculatif et philosophique. Elle est la synthèse idéale d’anciennes croyances invétérées chez nos ancêtres, et asservies aux doctrines et aux règles du christianisme naissant (52).

(49) Chronicon Sancti Maxentii Pictaviensis, éd.Marchegay, dans les chroniques des églises d’Anjou, p. 416. — Bolland, Art, S, S., ad diem XXV junii.

(50) Vie des saints de l’Eglise de Poitiers, par M. l’abbé Auber, chanoine de la cathédrale de Poitiers et historiographe du diocèse.

Poitiers. Henri Oudin, lib. éd. 1858.

(51) On peut conjecturer que les feux de joie sont un reste des traditions païennes, souvenir du culte du soleil, d’autant plus que la Saint-Jean qui leur donnait prétexte se trouve précisément au solstice d’été. — En Poitou, chats et coqs, brûlés vivants, aux feux de la Saint-Jean.

Mais, l’habitude des feux de joie ne se fixa définitivement au 23 juin, qu’après l’an 362. A cette époque, les païens, sous Julien l’Apostat, ouvrirent la tombe de Saint Jean-Baptiste à Sébaste, où ses disciples l’avaient enseveli après sa décollation ; ils brûlèrent ses os avec ceux du prophète Elisée pour en jeter la cendre au vent.

Le monde chrétien s’émut et résolut de rappeler ce fait par des feux commémoratifs annuels le 23 juin, veille de l’anniversaire de la naissance du saint ; de sorte qu’on célèbre ainsi à la fois l’apparition de Saint Jean sur terre et la diffusion de ses restes dans les flammes.

A Niort, jusqu’en ces dernières années, on a été très fîdéle à cette coutume des feux de la Saint-Jean (Fête des chamoiseurs).

Cf. Les feux de la Saint-Jean, par J. de la Crouzilie. — Revue héraldique, avril-mai i908, — et Touche à tout (1908).

(52) Dans un calendrier de fin du XIIIe siècle, (D. Fonteneau, LVI, 161), à l’usage de l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, on lit : II. Nonas julii (6 juillet), Macrine Virginia et Martyris. C’est l’un des plus anciens témoignages liturgiques de son culte en Poitou.

Même où la religiosité païenne semble éteinte, elle subsiste à l’état latent, comme dans les légendes de notre sainte populaire du sanctuaire de l’Ile de Magné (ou de Magna Mater), mentionné dans le cartulaire de Saint-Cyprien de Poiliers, dès le Xe siècle (en 936 ou 937).

Ces croyances qui ont traversé les siècles passés sans modifications profondes, sont venues jusqu’à nous dans leur quasi-intégrité, cristallisées par le pèlerinage annuel du 6 juillet, qui est resté comme la réelle consécration d’une tradition antique respectée, et chère aux cœurs Niortais.

Anciennement, les paroisses de Niort se rendaient en pèlerinage à Sainte-Macrine, en procession et pieds nus.

On y accourait d’ailleurs de fort loin, de Marans en particulier, et de tous les bas marais de la Sèvre. Et, ajoute dom Fonteneau dans son Histoire abrégée de Sainte-Macrine de Magné, t. XL III, p. 994, il n’est pas rare de voir, à la grande fête de Sainte-Macrine, le protestant confondu avec le catholique, dans les mêmes vœux à l’illustre sainte.

En résumé, Sainte-Macrine dont la légende du XIe siècle ne relate ni la mort, ni la sépulture, est honorée dans l’île de Magné, à 8 kilomètres de Niort, sur le plateau qui a pris le nom de Butte Sainte-Macrine, là où reposaient, dit-on, ses reliques.

L’antique capella, but du pèlerinage annuel, était le siège d’un prieuré dans le Moyen-Age.

Le culte de Sainte Macrine s’est répandu en divers lieux, dans le Poitou, et hors du Poitou. — A signaler :

1°) L’église de Magné, deuxième arrondissement de Niort, vitrail de la Sainte;

2°) La Chapelle-Thireuil, canton de Coulonges-sur-l’Autize, arrondissement de Niort (Deux-Sèvres). — Sainte-Macrine est la patronne du lieu; culte remontant au moins au XVe siècle ;

3°) Abbaye de Sainte-Croix de Poitiers. — Inscrite au 6 juillet, dans le calendrier des fêtes, fin du XIIIe siècle;

4°) Boisbreteau, canton de Brossac, arrondissement de Barbezieux (Charente). — Titulaire de l’église paroissiale; le dimanche qui suit le 6 juillet concurremment avec la fête religieuse, frairie profane; tableau moderne de la Sainte;

5°) Le Gué-de-Velluire, canton de Chaillé-les-Marais, arrondissement de Fontenay-le-Comte (Vendée). — Titulaire de l’ancienne église prieurale jusqu’en 1678; fête, le 6 juillet et le dimanche suivant; tableau de la Sainte;

6°) La Gaubretière, canton de Mortagne-sur-Sèvre, arrondissement de la Roche-sur-Yon (Vendée). — Chapelle dans réglise paroissiale dès le XVIIe siècle, supprimée peu avant 1870; — ancien tableau de la Sainte;

7°) Eglise paroissiale de Saint-André de Niort. — Autel, vitrail et tableau de la Sainte;

8°) Eglise de Frontenay-Rohan-Rohan. — Vitrail de la Sainte-Macrine à la Corne.

« Si les Bollandistes, dit l’un d’eux (53), croyaient positivement à tous les miracles et à toutes les révélations qu’ils publient, il n’y aurait pas d’hommes d’une crédulité plus robuste. »

(52) Dans un calendrier de fin du XIIIe siècle, (D. Fonteneau, LVI, 161), à l’usage de l’abbaye de Sainte-Croix de Poitiers, on lit : II. Nonas julii (6 juillet), Macrine Virginia et Martyris. C’est l’un des plus anciens témoignages liturgiques de son culte en Poitou.

(53) Ch. de Smedt, Des Devoirs des Ecrivains catholiques, Bruxelles, 1886, p. 10.

Ni Bollandus, ni Papebroch, ni aucun de leurs successeurs, n’ont jamais eu les visées ambitieuses de prétendre à une autorité décisive dans les matières infiniment délicates qu’ils ont traitées, et qui sont d’ailleurs peu susceptibles d’une entière précision. Ils se sont abstenus généralement d’essayer de résoudre les questions insolubles, regardant comme une tâche suffisante, de classer les textes hagiographiques, de les publier scrupuleusement, et de faire connaître avec toute l’exactitude possible leur provenance, leurs sources, leur allure, et, s’il se peut, de caractériser le talent, la moralité et la probité littéraire de leurs auteurs. — Dans nos recherches sur la légende de Sainte-Macrine, tous nos efforts ont tendu à suivre cet exemple. Aussi en exprimant nos doutes sur l’existence de Sainte-Macrine, nous constatons simplement ce fait, qu’elle ne nous est connue que par une tradition basée sur des souvenirs payens et d’une autorité insuffisante à prouver son existence.

En écrivant cette étude, nous n’avons jamais eu la pensée de formuler une critique à l’adresse de convictions respectables par leur sincérité. Ces convictions traditionnelles d’ailleurs, loin de perdre par cet examen attentif de leur origine, l’antique apanage de l’esprit imaginatif de nos ancêtres, y trouveront au contraire, avec un regain de réelle poésie, l’explication de la genèse d’une religiosité séculaire, et d’une logique populaire évolutive, dignes d’intéresser et de fixer notre attention.

Puisse ce résultat d’une connaissance plus cherchée, si ce n’est mieux approfondie, des causes efficientes de notre vieille et pittoresque légende poitevine, nous valoir l’indulgence de nos lecteurs.

Les fidèles de Sainte-Macrine d’ailleurs, ne sauraient être déçus dans leur culte mineur puisqu’en adressant leurs hommages à la recluse du Pont (54), à la fille de Saint-Basile et de Sainte-Emmelie, ils trouveront dans cette évolution volontairement consentie de leur culte traditionnel, toute satisfaction à leurs aspirations mystiques. — Bien qu’en réalité, les dates des fêtes de ces deux saintes, étant différentes, nous conduisent à penser que la Macrine orientale n’a rien de commun avec le Bon génie poitevin, l’identité de leurs noms et des vertus qu’on leur prête, seraient des raisons suffisantes pour confondre les honneurs qui leur sont rendus.

(54) La Vie de Sainte-Macrine morte en 379, a été écrite par son frère Saint-Grégoire de Nysse. Sa fête est célébrée le 20 juillet.

La tradition se formant et se continuant par l’unanimité de nos consentements et de nos habitudes corporelles et d’esprit, confère une réelle quoique décevante immortalité, aux idées, aux choses, aux personnes célèbres, sacrées, (ou réputées telles, comme César et ses divins successeurs, etc.), — « Populus vult devipi », — et à celles surtout qui sont chères à nos cœurs.

C’est ainsi que le culte de Macrine, la fée poitevine ou la Sainte orientale, continué et précieusement gardé par la fidélité du souvenir de nos poètes, prêtres et rapsodes locaux, a été la raison d’être de la pérennité de sa durée en notre mémoire. Souvenons-nous enfin, que beaucoup d’entre nous, bercés dans leur enfance par les rêveries ancestrales qui nous séduisent encore, peuvent dire avec le poète :

« Et in Arcadia ego ! » — Et moi aussi j’ai vécu en Arcadie.